TOXISCHE MÄNNLICHKEIT | Bild-& Videorückschau

HEAR THE VOICES |Martin Luther King Lecture im Cubus

SINTFLUT & SINN| Hartmut Böhmes Neu-Lesung von Ovid

Rückblick 2023

Der mit klarem inhaltlichem Konzept versehene Mix aus Präsenzveranstaltungen und Online-Formaten hat die Sparte Diskurs im KULTUM auch im Jahr 2023 geprägt. Mit einem Sinn für die historischen und kulturellen Erfahrungen, die Menschen in früheren Krisen- und Kriegszeiten gemacht haben sowie mit dem lebensbejahenden und milieuoffenen Blick auf die Popkultur im Heute stellten wir uns analytisch der gegenwärtigen „Polykrise“. Zwei nunmehr bestens etablierte Veranstaltungsreihen sowie zwei nunmehr ebenfalls ausgereifte kuratoren- bzw. personenzentrierte Online-Formate wechselten sich dabei mit „klassischen“ Vorträgen und anlassbezogenen Diskursveranstaltungen ab.

– In der nach der Wirkmacht und „prophetischen Kraft“ der Populärkultur fragenden Reihe Seismographics war am 20. Juni 2023 der Kulturwissenschaftler Wolfgang Ullrich und ein studentischer „Meme-Lord“ zu Gast und sprachen über die ironische Wucht sowie kathartische Kraft von Internet-Memes.

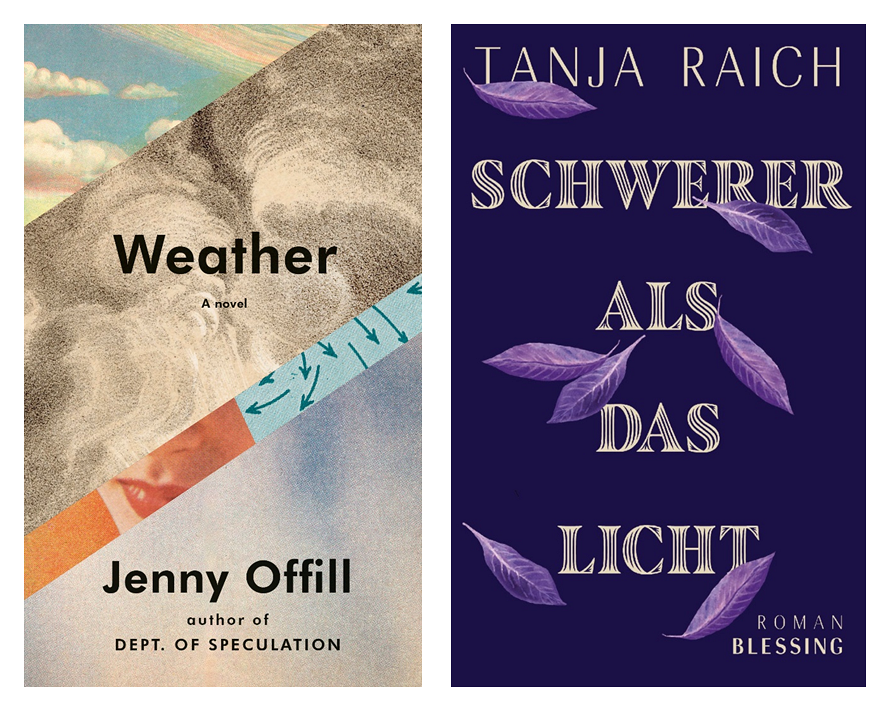

Bereits am 17. Jänner und noch einmal am 28. November 2023 besprachen Kurator Florian Traussnig und Erwachsenenbildnerin und Amerikanistin/Germanistin Kathrin Karloff in Kooperation mit dem Bildungsforum Mariatrost jeweils zwei aktuelle Romane, die sich der Klima-Krise sowie dem konfliktreichen Wandel unserer (Kommunikations-)Kultur und den „battles“ und „shitstorms“ in Zeiten von Social Media stellen.

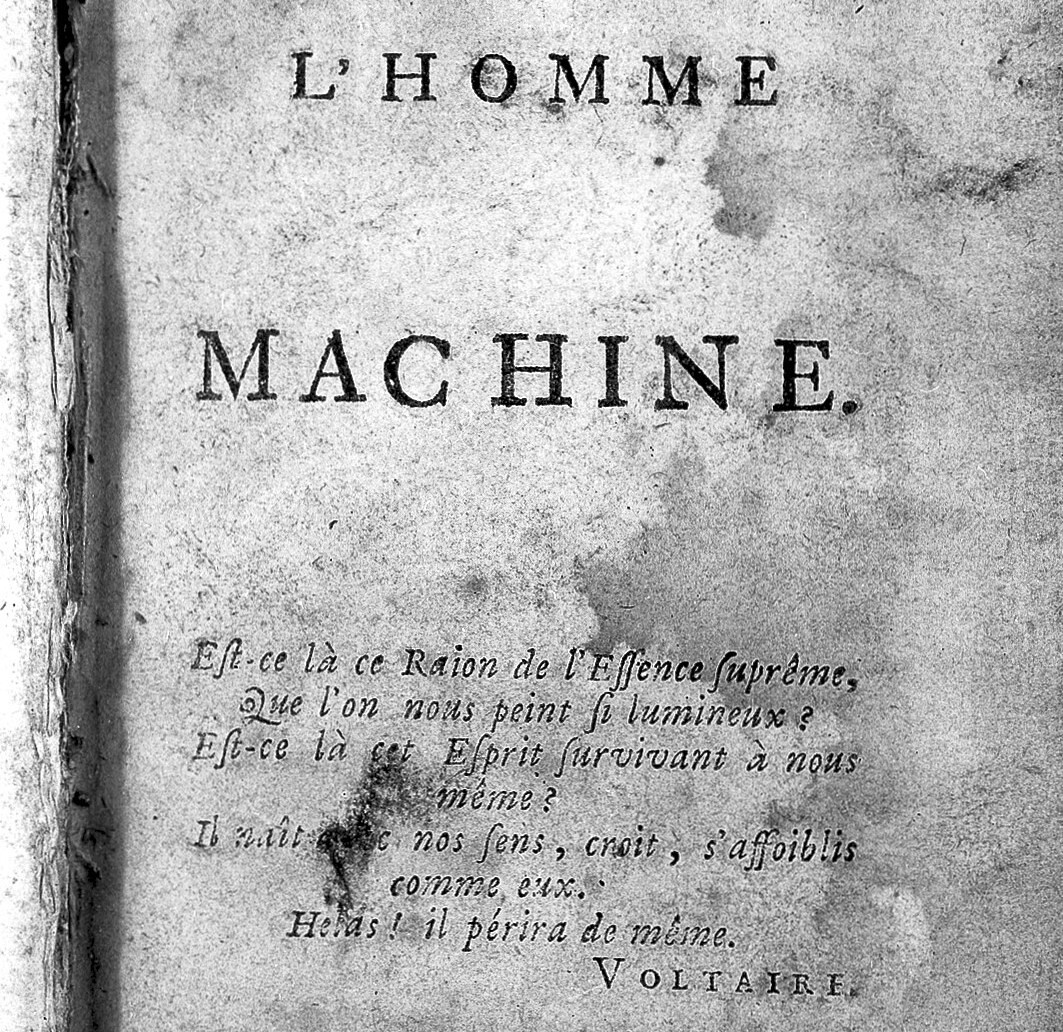

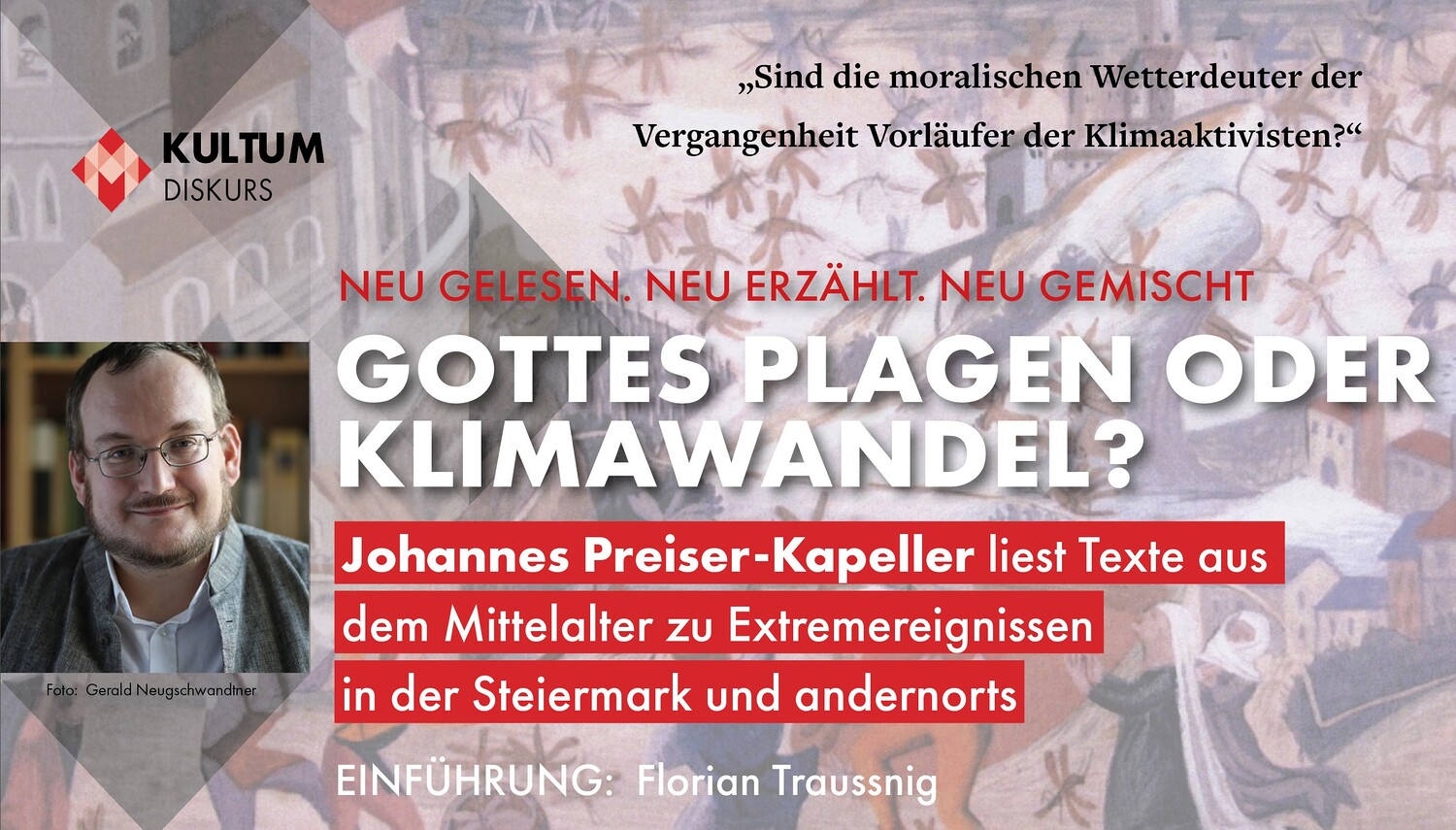

– In der „nach hinten“ blickenden, aber die Gegenwart mit diesem historischen Rückspiegel abgleichenden Reihe Neu gelesen. Neu erzählt. Neu gemischt. waren 2023 mehrere Experten zu Gast. Sie kontextualisierten historische Texte mit unserem aktuellen Erlebnis- und Erkenntnishorizont: Althistorikerin Margit Linder sprach am 2. Mai über Flavius Josephus‘ antiken Antikriegsbericht De Bello Judaico, der Byzantinist und Klimahistoriker Johannes Preiser-Kapeller zog am 17. Oktober in seiner Neu-Lesung mittelalterlicher Katastrophentexte spannende Vergleiche zum heutigen Klima-Aktivismus und in einem Talkformat sprachen Philosoph Reinhold Esterbauer und Journalistin Victoria Schwendenwein über La Mettrie’s Schrift Le Homme Machine und hochaktuelle Themen wie KI.

Auch 2023 reagierte Kurator Florian Traussnig mit Online-Kurzkommentaren auf aktuelle Entwicklungen und Diskurse: so sprach er über die Rolle, die Experten und Wissenschaftlerinnen in den Medien spielen sollten und hinterfragte selbstkritisch die moralische (Klima-)Bewegtheit einer weltoffenen, aber auch teils hedonistischen Sommeruniversität.

Auch 2023 hat Florian Traussnig als Diskurskurator kurze „Biopics“ über das „intellektuelle Werden“ von prägenden, aber auch lebensweltlich geerdeten Denkerinnenn oder Wissenschaftlern verfasst und diese mit aktuellen Debatten und gesellschaftlichen Phänomenen verzahnt. Diesmal ging es um Ágnes Heller und Bruno Latour.

Andere & Aktuelle Diskurse, Kooperationen: Auch 2023 gab es Veranstaltungen und Kooperationen außerhalb der thematischen Reihen. So gab es unter anderem am 17. Jänner 2023 in Kooperation mit dem Center for Inter-American Studies an der Uni Graz eine vielstimmige „Martin Luther King Lecture“, am 28. Februar 2022 sprach der Völkerrechtler Ralph Janik über den Ukraine-Krieg auf Social Media, der DDR-Autor Hans-Jörg Dost las am 14. April 2023 aus seiner Autobiografie, am 5. Mai 2023 war ökologisch bewegtes Impro-Theater im Innenhof zu sehn, am 18. Oktober moderierte Kurator Florian Traussnig die Buchpräsentation von Andreas Wabl über die Grüne Bewegung in Österreich.

Die bereits bestens eingespielte Diskurs- & Theologie-Kooperation mit der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Graz spiegelte sich in der noch 2024 weiterlaufenden Veranstaltungsreihe „Gender und Queer in Kunst und Religion“ wider, die vor allem von der Fundamentaltheologin Martina Bär und Renè Corvaia-Koch verantwortet und von Chefkurator Johannes Rauchenberger von Seiten des KULTUM mitveranstaltet wird.

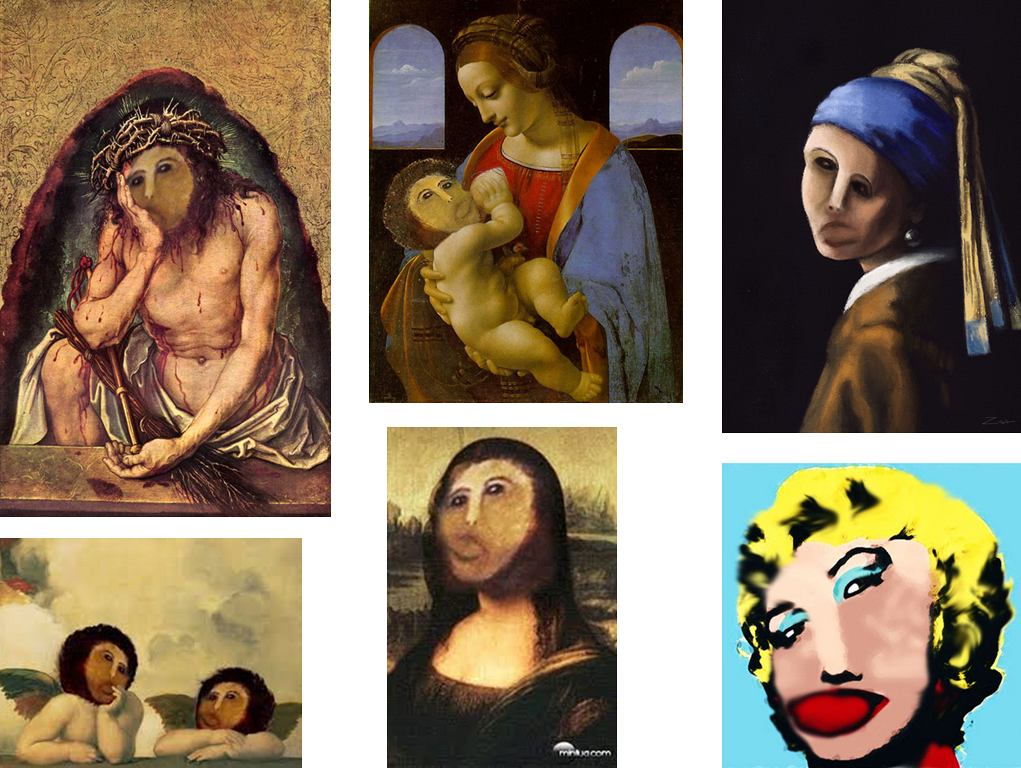

Die sich heute in hoch ausdifferenzierten Streamingdiensten, interaktiven Apps, Videogames, Social-Media-Kanälen und – fast könnte man es vergessen – im „klassischen“ Pop (= expressive, breitentaugliche Musik) und wohl auch in ein paar Büchern manifestierende Populärkultur besitzt nicht nur Unterhaltungswert, sondern sagt viel über unsere (Krisen-)Gesellschaft als Ganzes aus. Was hat es mit den vielen Zombieserien und Dystopien auf sich? Was kann man aus dem „Dark Academia“-Trend rund um schwärmerisch-melancholische Selfies vor altehrwürdiger Universitätskulisse auf Instagram herauslesen? Warum wirken ukrainische Kriegs(propaganda)-Memes – zumindest aus westlicher Sicht – so kreativ? Stehen wir angesichts der intensiven Nutzung hochgradig bildlastiger („graphics“) und ästhetisierender Apps und Medien – man denke an die mitunter brüllend kreativen TikTok-Filmchen oder an den Spoken-Word-Diskurs, der jetzt stark das Ökologische aufgreift – gar vor einer kreativen (Jugend-)Revolution?

WHATSAPP-SCHLAGABTAUSCH & GEHEIMNIS IM GESELLSCHAFTSMÜLL - Karloff und Traussnig im Literaturgespräch

„[I]m Abfall war der Umbruch im Zeitungswesen wahrnehmbar. Die Druckerschwärze wurde weniger. Die Pizzakartons wurden mehr.“

Arno Geiger

Das Duo Kathrin Karloff und Florian Traussnig liest und diskutiert im Rahmen der Populärkulturreihe SEISMOGRAPHICS wieder zwei aktuelle Bücher, die sich unserer Gegenwart stellen: Diesmal je einen Text von Juli Zeh / Simon Urban und Arno Geiger. Details zur Veranstaltung

MEMES UND DER IRONIC TURN - Wolfgang Ullrich über die Mem-Kultur auf Social Media

Wie weit sind (ironische) Memes über Themen wie Religion, Politik und Krieg mittlerweile gesellschafts- und diskursprägend? Sind sie trotz dem hohen Grad ihrer medialen Verbreitung nur ein kreatives, alltagseskapistisches Randphänomen? Oder läuten die Internetglocken gar den "Ironic Turn" ein? Der Kulturwissenschaftler Wolfgang Ullrich spricht über diesen (pop)kulturellen "impact" von Memes auf Social Media im Rahmen der KULTUM-Diskursreihe SEISMOGRAPHICS. Lukas Pucher gibt in der anschließenden Diskussion einen augenzwinkernden Einblick in studentische Mem-Kultur. Details zur Veranstaltung

DER SCHATTEN DES KLIMAS ÜBER DEM „(KRISEN-)WETTER“ - Literaturgespräch mit Kathrin Karloff und Florian Traussnig

Was hat die Literatur zur turbulenten „Atmosphäre unserer Zeit“ zu sagen? Im dritten Teil der Reihe SEISMOGRAPHICS sprechen wir über zwei jüngere Bücher zur (Klima-)Krise, die über die verhärteten gesellschaftspolitischen Debatten hinaus einen literarischen auf unsere umkämpfte Gegenwart werfen - ein Blick zwischen Verzweiflung, Humor und Alltagspoesie. Details zur Veranstaltung

RAPSONGS. ERKENNTNISFURCHEN IM ACKER DES ALLTAGS - Martin Dürnberger analysiert Populärkultur

Wie klingt der „Stream der Zeit“, den etwa die Indie-Pop-Band Yukno besingt? Der Theologe und bekennende Pop-Aficionado Martin Dürnberger tauchte im zweiten Teil der Reihe SEISMOGRAPHICS in die Theorie der Populärkultur ein und sprach über die existenziellen und zeitanalytischen Impulse, die etwa von deutschsprachigen Rap- oder Popsongs ausgehen. Er beackerte dabei ein oft kritisiertes, aber vitales Diskursfeld. Details zur Veranstaltung

WIE PROPHETISCH IST DIE POPULÄRKULTUR? - Steve Rabitsch und Julia Baier im Gespräch

Das Bedürfnis nach Katastrophenstreifen, Zombie- und Weltuntergangsserien sowie zeitanalytischen Songtexten scheint seit einigen Jahren besonders groß zu sein. Die Macherinnen und Macher von populärkulturellen Formaten wie etwa US-Weltuntergangsblockbustern scheinen „einen beeindruckenden Instinkt für das, was in der Luft liegt“ zu besitzen (K. Nicodemus). Diese popkulturelle „Ankündigung“ der Zukunft bzw. diese Thematisierung der Krisenkaskade namens Gegenwart stand beim Start unserer neuen Diskursreihe SEISMOGRAPHICS im Mittelpunkt, die wir mit dem Amerikanisten Stefan Rabitsch und der Studentin Julia Baier eröffnet haben: Wie prophetisch ist die Populärkultur?

Wie auch immer unsere postcoronale, aber wohl weiterhin mit Krisen konfrontierte Gesellschaft aussehen wird: Sie sich geistig und schöpferisch neu sortieren müssen. Die Frage nach neuen gesellschaftlichen und politischen Würfen, nach Utopien, Visionen, kurzum: nach großen Aufbruchserzählungen, nach fresh stories, steht elefantenhaft im Raum. Aber auch der Blick zurück lohnt: Liest man sich etwa in alte Texte über Plagen-, Konflikt und Krisenzeiten tiefer ein, so „reimt“ sich erstaunlich viel, so finden sich erstaunlich viele erhellende Analogien, lassen sich anthropologische Kontinuitäten ausmachen, die für unsere aktuelle soziologische und politische Verfasstheit von hoher Relevanz sind: So nährten etwa Katastrophen nicht nur die diffusen Ängste der Menschen, sondern befeuerten das (religions-)kritische Denken, stärkten das Nachdenken über eine andere Zukunft, legten oft auch die Grundlagen für neue Formen des Arbeitens und Lebens. Chaos gebiert oft Neues! In diesem Sinne öffnen die teils dramatischen Umbrüche, die ökologisch-gesundheitliche Großkrise, die Digitalisierung sowie die epistemologischen Medien- und Politik-„Troubles“ unserer heutigen Zeit ähnliche Möglichkeitsräume. Welche narrativen Bausteine, welche politischen und philosophischen Konzepte, welche spannenden Dialektiken tun sich auf, wenn man alte und neue (Krisen-)Texte und Gedanken zusammenbringt und darüber diskutiert?

In der Reihe Neu gelesen. Neu erzählt. Neu gemischt. werden wir anlässlich eines je speziellen Mottos bzw. Themenbereichs einen Blick in den geistesgeschichtlichen Rückspiegel werfen und dazu je eine fachkundige Stimme einladen, die alte Texte vor dem Hintergrund der Gegenwart und Zukunft neu liest und zur Diskussion stellt.

DER MENSCH, EINE MASCHINE? Victoria Schwendenwein und Reinhold Esterbauer über La Mettrie‘s „L’homme machine“

Ist die menschliche Seele "herstellbar"? Könnte künstliche Intelligenz die menschliche übersteigen? Werden Roboter am Ende gar die "besseren Menschen" sein? Darüber diskutieren Journalistin Victoria Schwendenwein und der Philosoph Reinhold Esterbauer mit Moderator Daniel Pachner im KULTUM!

Zur Veranstaltungsankündigung

GOTTES PLAGEN ODER KLIMAWANDEL? - Johannes Preiser Kapeller über mittelalterliche Extremereignisse

"Sind die moralischen Wetterdeuter der Vergangenheit Vorläufer der Klimaaktivisten?" Vor dem Hintergrund dieser Frage und eines uns heuer mit Extremereignissen regelrecht überschwemmenden Flut- und Rekordhitzesommers liest der Umwelthistoriker Johannes Preiser-Kapeller Texte aus dem Mittelalter zu Naturkatastrophen in der Steiermark und andernorts.

DIE MASCHINE TRIFFT DAS HEILIGE - Margit Linder liest Flavius' Josephus Text zum Jüdischen Krieg neu

De Bello Judaico „ist einer der ersten Antikriegsberichte“ - diesmal blickte Althistorikerin Margit Linder in den geistesgeschichtlichen Rückspiegel und beleuchtete den Jüdischen Krieg (66 - 70/73 n. Chr.) aus der Brille des jüdisch-römischen Geschichtsschreibers Flavius Josephus. Wie hallt dieser Text ins Heute nach, was davon ist archaisch, was zeitlos? Nachbericht zur Veranstaltung

FURCHT & FLUCHT ... VOR DER WELT - Martin Haidinger deutet Grimmelshausens Simplicissimus neu

Die Sorge um das eigene Seelenheil in einer gefallenen Welt bringt den Protagonisten und „seltsamen Vaganten“ in Grimmelshausens Simplicissimus zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs dazu, ihr als Einsiedler zu entfliehen. Brauchen wir auch heute bestimmte Formen der Weltflucht, um die Hiobsbotschaften der Moderne auszuhalten? Welche Rolle spielen Medien in der Vermittlung apokalyptischer Weltbilder? Mit dem Journalisten Martin Haidinger ging Moderator Daniel Pachner im Rahmen unserer Diskursreihe NEU GELESEN. NEU ERZÄHLT. NEU GEMISCHT. solchen Fragen nach. Die differenzierenten, auch lebensbejahenden Antworten Haidingers („Solange der Mensch ein strebendes Wesen ist, kann die Welt nicht ganz schlecht sein“) im Rahmen der Relecture dieses aufgrund des Ukraine-Kriegs gerade ziemlich aktuellen Schelmenromans können im Veranstaltungsbericht nachgelesen werden.

DIE SINTFLUT-ERZÄHLUNG IN OVIDS METAMORPHOSEN - Hartmut Böhme über den Sinn alter Mythen

Brauchen wir sie heute noch, die alten Mythen? Können uns antike Erzählungen und alte Texte über Plagen-, Konflikt- und Krisenzeiten noch etwas sagen? Können sie uns helfen, den Blick auf eine bessere Zukunft hin zu lenken? Oder können sie uns zumindest dazu anregen, unsere „Apokalypse-Blindheit“ (so Otto Friedrich mit Blick auf den Klimawandel in der Furche), abzulegen? Mit dem Literaturwissenschaftler und Kulturtheoretiker Hartmut Böhme sind wir im zweiten Teil der Diskursreihe NEU GELESEN. NEU ERZÄHLT. NEU GEMISCHT. diesen Fragen nachgegangen. Hier gehts zum Veranstaltungsbericht.

WIDER DIE PEST UND WIDER DIE VERNUNFT - Zur Aktualität einer antiken Seuchensatire

Vor dem Hintergrund einer antiken Schmähschrift über den "Lügenpropheten" und spirituellen Influcencer Alexander, der seinen Zeitgenossen allerlei (unwirksame) Zauber- und Heilmittel gegen die Pest verkauft hat, diskutieren die Journalistin Brigitte Quint (Die Furche) und der Theologe und Mediziner Walter Schaupp am 31. März im KULTUM über die heutige Relevanz dieses Texts sowie über dessen gesellschaftspolitische, ethische und moraltheologische Dimension.

In diesem Kurzvideokommentar reagiert Diskurskurator Florian Traussnig mit einem persönlichen Videokommentar situativ und subjektiv auf Zeitaktuelles und gerade Erlesenes, fallweise werden auch Gäste eingeladen.

WIE GELINGT FRIEDEN?

Wie gelingt Frieden? Darauf antwortet unser Gast Maximilian Lakitsch - inmitten der laufenden Ausstellung NIE WIEDER KRIEG! von Zenita Komad stehend - im AD HOC-Videokommentar.

Der an der Uni Graz tätige Friedensforscher arbeitet dabei heraus, dass am Reißbrett entworfene oder aufklärerisch-moralisch hochtrabende Friedenspläne wenig Aussicht auf Erfolg haben. Vielmehr gelte es, sich den komplexen Problemen „dahinter“ und den lokalen Gegebenheiten, die Konflikten zu Grunde liegen, zu stellen – auch mit „klassischer Politik“. Als gelungenes – wenn auch nicht in einen dauerhaften Frieden gemündetes – Fallbeispiel führt Lakitsch den Osloer Friedensprozess zum Nahostkonflikt in den neunziger Jahren an.

ZWISCHEN KOLLAPS UND KONSUM

„Sommerlich“ ist der aktuelle AD HOC-Videokommentar von KULTUM-Diskurskurator Florian Traussnig ausgefallen, der einerseits die ausgelassene Urlaubsstimmung dieser Tage ausstrahlt, andererseits das (Klima-)Krisenbewusstsein und die Konflikte unserer Zeit nicht ausblendet. Doch diesmal versucht er erst gar nicht, dieses Spannungsfeld sinnstiftend aufzulösen, sondern ergibt sich dem „schönen Chaos“ unserer Tage und lässt die Kunst durch die Band Son of the Velvet Rat sprechen.

PAROLEN-PRESSING ODER WAHRHEITSSUCHE?

Wie sehr sollen Wissenschaftler und Expertinnen in den Medien präsent sein? Sollen sie das überhaupt? Wo hört das redliche Sprechen über Forschungserkenntnisse auf, wo beginnt das "Parolen-Pressing" (Werner Krause)? Diesen Fragen stellt sich KULTUM-Diskurskurator Florian Traussnig im aktuellen AD HOC-Kurzvideo - und endet mit einem klaren Plädoyer. Mehr dazu im Clip!

KATAR & KATHARSIS

Misst man den Erfolg der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar am dramatischen Ritual - also dem Fußballspiel in der Arena selbst - so muss dieses Unterfangen als Farce beurteilt werden ... meint KULTUM-Diskurskurator Florian Traussnig im aktuellen AD HOC-Kurzvideo. Gleichzeitig haben wir aus zentraleuropäischer Sicht keinen Grund für moralische Überheblichkeit. So haben etwa die Spieler und Fans aus dem Iran oder Saudi-Arabien mit ihrer wahrhaftigen Performance gezeigt, dass der arabische bzw. islamische Raum durchaus eine Fußball-WM verdient hat!

DAS ANDERE RUSSLAND

Putin ist nicht „der Russe“: KULTUM-Diskurskurator Florian Traussnig freut sich in der Kurzvideo-Reihe AD HOC über die "Solidarisierung in Blau-Gelb", plädiert aber auch dafür, das "andere" - humanistische - Russland nicht aus den Augen zu verlieren. Es ist das Russland der „liebevollen Vernunft“ (Leo Tolstoi).

WARUM WIR MYTHEN BRAUCHEN

Mythen werden oft mit banalen „Unwahrheiten“ gleichgesetzt. In der neuen KULTUM-Videoreihe AD HOC widerspricht Diskurskurator und Historiker Florian Traussnig diesem Verständnis, greift dabei Peter Strasser Kritik an diesem „verlotterten Umgang mit dem Mythos“ auf und arbeitet die erstaunlich rationale und integrative Rolle heraus, die Mythen für uns und unser Gemeinwesen spielen.

Unsere konfliktbeladene Gegenwart ist keine Zeit des Elfenbeinturms. Bedächtiges Forschen und Bücherwälzen reichen nicht mehr - Denkerinnen und Forscher sind gefordert, sich ins gesellschaftliche Leben einzubringen, mitzumischen, ihre Arbeit zu erzählen, zu erklären. Und ja, viele tun dies auch. Wie entstehen die geistigen Prägungen dieser Menschen? Wie verzahnt sich ihre individuelle Lebenserfahrung mit Meinungs- und Theoriebildung? Was ist ihnen intellektuell im Weg, was öffnet ihnen ungeahnte Erkenntnisse? Mit kurzen „Biopics“ bzw. informativen Miniaturen wirft Diskurskurator Florian Traussnig analytische Schlaglichter auf gesellschaftspolitisch engagierte zeitgenössische oder historische Denkerinnen und Denker und verzahnt diese mit aktuellen Debatten und gesellschaftlichen Phänomenen.

Dieses SCHLAGLICHT auf den Philosophen Bruno Latour arbeitet heraus, wie dieser Denker sich gegen Ende seiner Karriere nicht hinter "erkenntnistheoretischen Diskursen" verschanzte, sondern aktiv die Fakten der Klimawissenschaften gegen die Trumps und Realitätsverdreher unserer Zeit verteidigte. Zum vollen Beitrag geht es hier.

Der ungarischen Philosophin Ágnes Heller ist diese Ausgabe der Kolumne SCHLAGLICHT gewidmet. Eine radikal liberale und furchtlose Denkerin, die sich „von Plato zu NATO“ den Kopf zerbrach, die mit allen und in allem das Gespräch suchte und die ihr Nachdenken über die Welt realistisch mit der Lebenspraxis in dieser Welt verband. Zum vollen Beitrag geht es hier.

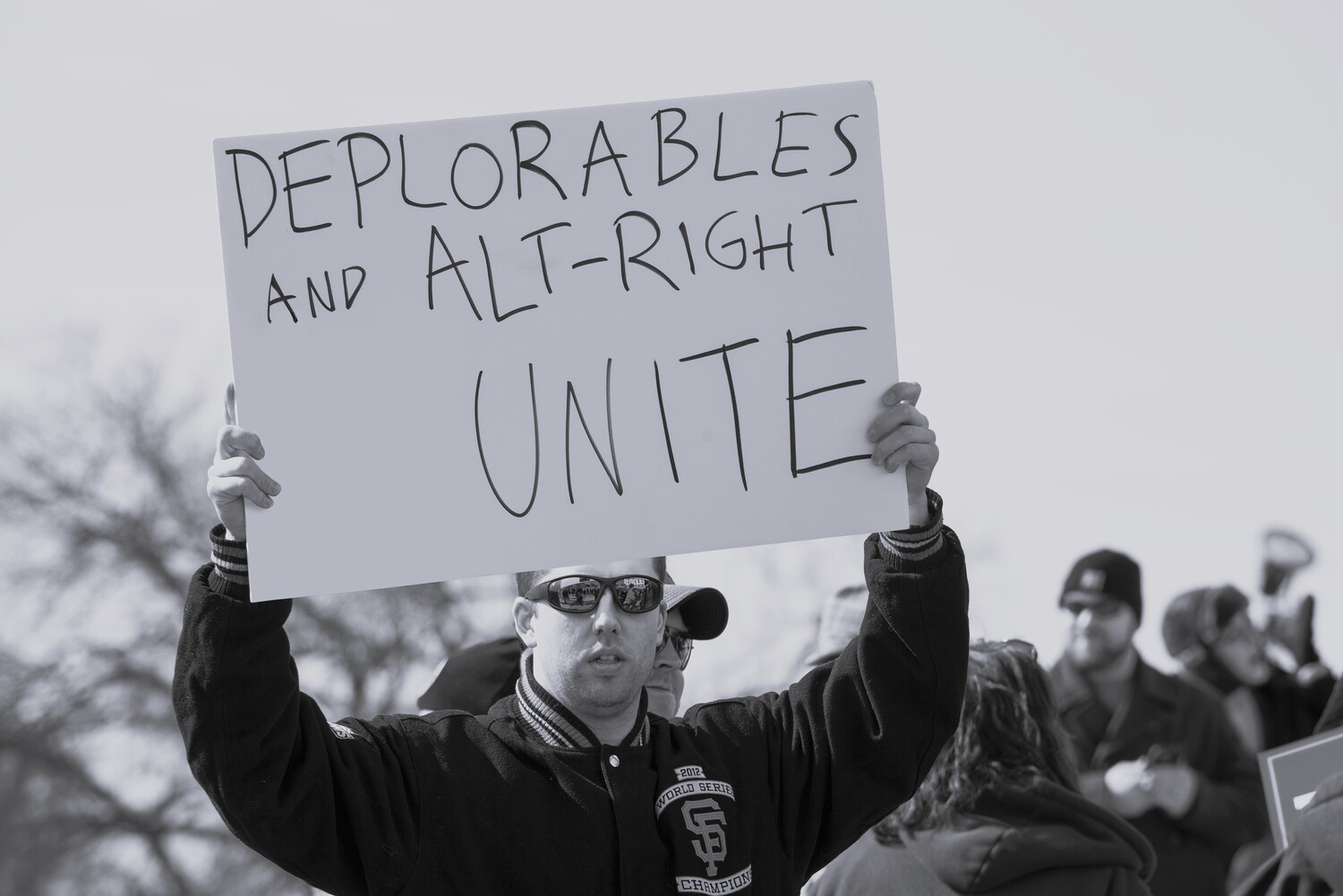

Leben wir im Zeitalter des Killer Clowns? In diesem SCHLAGLICHT blickt Kurator Florian Traussnig nicht auf eine intellektuelle Biografie, sondern auf eine kulturelle Rolle, die politisch und gesellschaftlich in der jüngsten Zeit eine beunruhigende Rolle gespielt hat: den so genannten bösen Clown, auch Killer Clown genannt. Warum wir von solchen Gestalten umgeben, aber ihnen nicht heillos ausgeliefert sind, erfahren Sie in der neuen Kolumne!

Den Anfang macht die Historikerin und Journalistin Anne Applebaum, die sich als Teil einer weltanschaulich bunten "Koalition" dem Kampf gegen den Rechtspopulismus verschrieben hat.

WIDER DIE PEST UND WIDER DIE VERNUNFT - Nachlese zur Diskursveranstaltung in der FURCHE

Ein kritischer und teils erschreckend aktuell klingender Einblick in eine antike „Orakelfabrik“: Daniel Pachner, Chefredakteur von Denken+Glauben und Referent für Bildung & Kultur der KHG Graz, hat als Kooperationspartner einen sehr informativen Bericht über den Start unserer neuen Diskursreihe NEU GELESEN. NEU ERZÄHLT. NEU GEMISCHT. mit der Journalistin Brigitte Quint (Die Furche) und dem Theologen und Mediziner Walter Schaupp verfasst. Zum Volltext

Welches Buch wird gerade heiß diskutiert? Welche geisteswissenschaftlichen Erkenntnisse sind gesellschaftsrelevant? Welche Person hat gerade Substanzielles zu sagen? Was bewegt die Menschen, was poppt gerade auf? In der Rubrik Aktuelle & andere Diskurse greifen wir auf, was außerhalb unserer laufenden Diskursreihe „sonst noch so“ in TV-Talk, im Feuilleton und in der gesellschaftlichen Debatte aufpoppt.

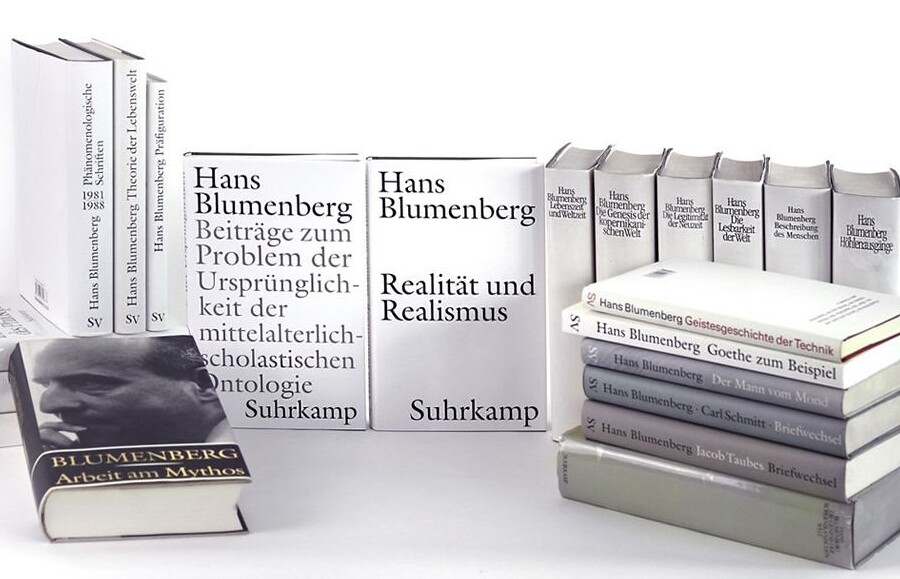

„Dazu braucht man ein Bild“: Diskurs-Brunch mit Doku-Film und Diskussion zu den Blumenberg'schen Höhlen(ausgängen)

Mit Philipp Stoellger und Rüdiger Zill diskutieren zwei eminente Blumenberg-Experten über dessen monumentales Buch Höhlenausgänge sowie die mythisch wuchtige Urmetapher der Höhle und blicken dabei auch auf theologische und popkulturelle Höhlenbilder - und vieles mehr.

Der Dokumentarfilm Zwischen Himmel und Höhle und ein gemütlicher Brunch führen zuvor anschaulich und lebensweltlich in den Diskurs-Vormittag der zweiten Grazer Blumenbergtage ein!

Zur Veranstaltung >>

TOXISCHE MÄNNLICHKEIT HÖHLT DEMOKRATIE & MENSCHENRECHTE AUS - Diskussion

Brutalisierung, Blutrituale & Backlash in Richtung 19. Jahrhundert. Warum toxische Männlichkeit eine Gefahr für unsere Gesellschaft ist. Herzliche Einladung zur Diskussion im Rahmen der Veranstaltungsreihe Zukunft braucht Erinnerung! Details zur Veranstaltung

DISKUSSION ÜBER RELIGIÖSEN TRADITIONALISMUS & RECHTSEXTREMISMUS ALS GEFAHR

Wann und wie gefährdet Religion als Kampfmittel unsere Demokratie(n)? "Stehen die Kirchen auf Seiten der Autokraten"? (Die Furche) Wir laden herzlich zu dieser Diskussion im Rahmen der Veranstaltungsreihe Zukunft braucht Erinnerung! Details zur Veranstaltung

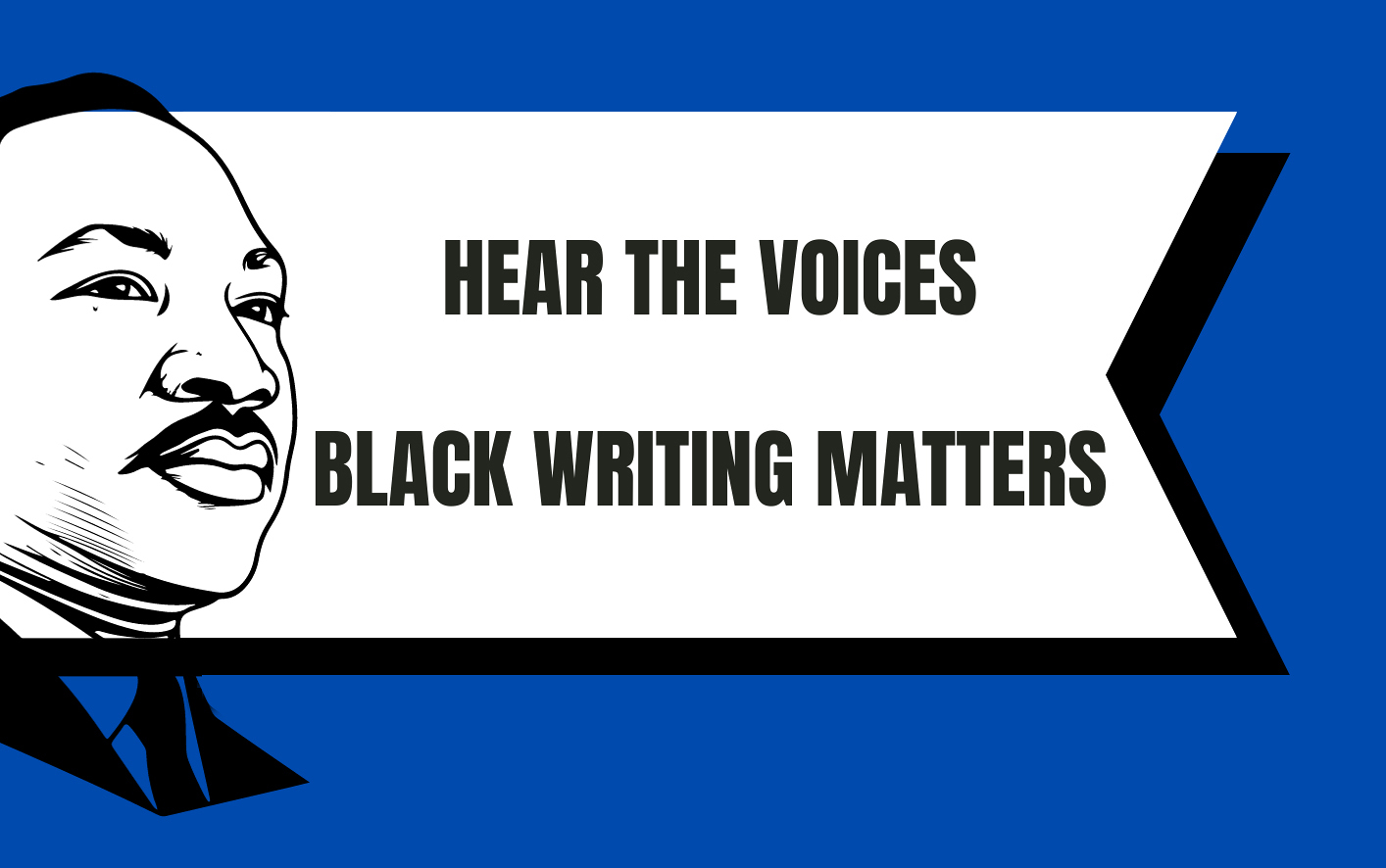

HEAR THE VOICES - "Studi-Lecture" zum Martin Luther King Jr. Day im KULTUM

Der Kampf um Freiheit und Gleichberechtigung ist universell, zeitlos und stets aufs Neue zu führen. Studentinnen und Studenten der Uni Graz lesen anlässlich des Martin Luther King Jr. Day im Cubus auch heuer wieder afro-amerikanische Texte der letzten 300 Jahre im englischen Original. Black Writing Matters. Zur Veranstaltungsbeschreibung

WIEVIEL EXPERTENTUM BRAUCHT DIE DEMOKRATIE?

Wissenschaftshistoriker Simone De Angelis und Wissenschaftsvermittler Helmut Jungwirth loteten beim Pfingst-Talk an der KHG Graz das delikate Verhältnis von Expertise und Macht aus. Kurzer Bericht zur Veranstaltung

DDR-DISSIDENT, AUTOR, PFARRER ...

Hans Jörg-Dost erzählt die Geschichte eines Mannes, der in der DDR in Konflikt mit staatlichen und auch kirchlichen Strukturen gerät, Theologie studiert und Hörspiele sowie Gedichte und Prosa schreibt und später u.a. als evangelischer Pfarrer in Murau wirken wird. Es ist seine Geschichte, seine Autobiografie. Details zur Veranstaltung

EIN JAHR KRIEG - AUCH AUF "AUSTROTWITTER"

Seit einem Jahr führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Dies bedeutet auch ein Jahr Propagandakrieg, ein Jahr Social-Media-Krieg, ein Jahr Weltanschauungskrieg. Was denken und schreiben österreichische Twitter- & Social Media-User über die beiden kriegsführenden Länder? Diskurskurator Florian Traussnig wird mit dem Völker- und Menschenrechtsexperten sowie aktiven Twitter-User Ralph Janik über diese und andere Fragen diskutieren. Details & Kurzbericht zur Veranstaltung

HEAR THE VOICES - Bericht über die "Studi-Lecture" zum Martin Luther King Jr. Day

Der Kampf um Freiheit und Gleichberechtigung ist universell, zeitlos und stets aufs Neue zu führen. Studentinnen und Studenten der Uni Graz haben anlässlich des Martin Luther King Jr. Day im Cubus afro-amerikanische Texte der letzten 300 Jahre im englischen Original. Black Writing Matters. Zum Veranstaltungsbericht

„Anekdoten sind Brenngläser“ - Diskurs-Brunch mit Rüdiger Zill und Aglaia Kister im Rahmen der BLUMENBERGTAGE

Beim Diskurs-Brunch am Freitag, den 30. September 2022 im Innenhof vor dem Minoritensaal wird sich Kurator Florian Traussnig mit seinen Gästen Rüdiger Zill und Aglaia Kister dem Werk von Hans Blumenberg stellen. Zur besten vormittäglichen Frühstückszeit sprechen die Diskutierenden über die anekdotischen, biografischen und lebensweltlichen Schneisen, die der deutsche Philosoph geschlagen hat, um seinen faszinierenden, nicht nur von Theorien, sondern auch von Metaphern und Emotionen gepflasterten intellektuellen Weg zu beschreiten. Details zur Veranstaltung

KONFERENZ „Camps, (In)justice, and Solidarity in the Americas“ im KULTUM zu Gast

Das 20-Jahr-Jubiläum zur Errichtung des Gefangenenlagers Guantánamo Bay gibt Anlass, kritisch über Lager nachzudenken und den wissenschaftlichen Diskurs darüber zu ermöglichen. Wir freuen uns daher, am DO, dem 26. Mai ein „local panel“ der interdisziplinären englischsprachigen Konferenz Camps, (In)Justices, and Solidarity in the Americas im KULTUM zu Gast zu haben! Details zur Veranstaltung

Respiratory Democracy - Bericht über das ATEM-Diskurspanel

Was ist eine "atmende Demokratie"? Diese Frage stellten wir uns am Ende der Ausstellung EINATMEN - AUSATMEN. Bericht des Kurators Florian Traussnig zum ATEM-DISKURSPANEL anlässlich des großen Fests zur Wiedereröffnung der Minoritensäle. Über Atem und Atemlosigkeit in Kunst, Philosophie und Gesellschaft sprachen die Kunsthistorikerin Linn BURCHERT, die Germanistin Nikola Roßbach und der Philosoph Lenart Škof.

Droht uns, den westlichen Demokratien, in Fragen wie Klima, Corona oder – siehe jüngst die USA – Wahlergebnisse die „gemeinsame Realität“ abhanden zu kommen? Drohen wir, in einen erkenntnistheoretischen Abgrund zu fallen? Braucht es daher eine „handfeste“ Wende zu mehr Faktizitätsbejahung? Oder braucht es ein tiefevres philosophisches Verständnis über Erkenntnis und Erkenntnisprozesse? AM ABGRUND, so der Titel der Diskursreihe, die mit 3- bis 4-minütigen Video-Statements aus verschiedenen Disziplinen unterschiedliche Blicke auf diese Fragen wirft.