RAPSONGS. ERKENNTNISFURCHEN IM ACKER DES ALLTAGS - Martin Dürnberger analysiert Populärkultur

Ich acker wie ein Irrer, um die Kröten zu verdienen / Und kann mir später Dinge leisten, so wie Burnout-Therapien. Was der deutsche Rapper Alligatoah, so Dürnberger, „hier ironisch gebrochen anspricht, ist Zeitdiagnose und Existenzanalyse in einem – ein Blick auf das Leben im Heute.“ Wie Alligatoah spüren zahlreiche andere deutschsprachige Musiker dem „Stream der Zeit“ nach. So arbeitete der Theologe in seinem Vortrag mithilfe von Textpassagen mehrerer Songs heraus, dass etwa der Rapper Kollegah mit seinem bis zur Lächerlichkeit aufgeblasenen, hypermaskulinen und finanziell einträglichen Selbstoptimierungsgehabe zwar laut und erfolgreich, aber keineswegs repräsentativ für das „mindset“ einer ganzen Zunft ist. Denn andere – reflektiertere – Kolleginnen und Kollegen wie der weiter oben zitierte Alligatoah besitzen laut Dürnberger durchaus ein Gespür dafür, dass die nach Hartmut Rosa oft gepriesene Selbstoptimierung, „die schillernde Schwester des Burn-Out[s]“ ist. Pass auf deine Seele auf legt Alligatoh in seinem Songtext der Passage über Burnout-Therapien nach.

Die Lebenswelten junger Menschen mit Milieustudien und wissenschaftlichen Theorien verknüpfend sprach Dürnberger über – die ebenfalls oft ironisch gebrochene – Authentizitätssehnsucht in den Songtexten, über Katastrophenbewusstsein und -bewältigungsversuche sowie die Flucht ins Digitale. Doch ist, so Dürnberger, „Populärkultur nicht unumstritten: ‚Vergnügtsein heißt Einverstandensein‘, notieren Horkheimer/Adorno etwa.“ Wer sich darüber amüsiert, wie eloquent der Rapper Fatoni heute das Ideal der Authentizität dekonstruiert (Scheiß auf Authentizität, ich will einfach nur ich selbst sein singt letzterer), breche beherrschende Mechanismen nicht – sondern stabilisiere sie: Kritik an der Gegenwart wird demnach als „marktkompatibel“ kritisiert. Einer derartig kulturpessimistischen und wohl auch ideologiegetriebenen Sicht kann Dürnberger nur bedingt etwas abgewinnen. Obwohl Raptexte oft kommerziell gerahmt und von intellektuellen Stimmen diskreditiert würden, gelte es auf deren Ambiguitätsbejahungen, auf das durch sie ermöglichte Sichtbarmachen von – teils bedenklichen – sozialen Mustern sowie auf das ironische Relativieren derselben durch diese Kunstform hinzuweisen.

Der titelgebende Acker des Alltags junger Menschen, so belegte der Theologe empirisch, ist heute ein durchaus apokalyptisches Feld – die „Welt ist ein Unfall“ scheint hier eine weit verbreitete Meinung zu sein. Die von Dürnberger vorgestellte Sängerin Mine spricht die Sorgen und Zweifel dieser „ernsten Generation“ und die „Verhängnisstruktur des Daseins“ offen aus: Im (gut ein Jahr vor Putins Invasionskrieg mitsamt nuklearer Droh-Rhetorik online gestellten) Video zum Song „Unfall“ beißt sie von einem Atompilz ab, der sich im Mund flugs in Zuckerwatte verwandelt. Gibt es ein zeitdiagnostisch besseres Bild für unsere Zerrissenheit nach dem Motto „Muss jetzt die neuesten Katastrophennachrichten lesen, aber vorher schnell noch eine Essensbestellung beim neuen Lieferservice in die Handy-App reintippen“? Auch eine selbstbewusste und marktkompatible Aufbruchsrhetorik wie Komm wir gehen lässt ein wacher Beobachter des apokalyptischen und fatalistischen Zeitgeists wie Alligatoah schon mal in ein Komm wir gehen, komm wir gehen, komm wir gehen zusammen den Bach runter münden. Und doch: Die schneidende Melodie, die Gefälligkeit und der ästhetische Wert dieses längst zu einer Art Anti-Drogen-Hit gewordenen Songs unter dem Titel „Willst du“ sind ja trotzdem da.

Rap, so Dürnberger, ist gerade in solchen Zeiten in der Lage, eine Solidarität zu besingen „die es quasi mit dem Chaos der Welt aufnimmt“. Das Nachdenken des Agnostikers Wittgenstein über die Möglichkeiten von Religion („Es kann dir nix geschehen“) ist für ihn mit der Geisteswelt von Antilopen Gang, Danger Dan und Max Herre durchaus kompatibel: Mir kann nix passieren singen sie, aller Apokalypse zum Trotz. Solidarität, Eskapismus und das Feiern kleiner Erfolge sind also trotz der großen Weltkrise keineswegs abgeschafft. Rainald Goetz meinte einmal: „Es gibt keine andere vernünftige Weise über Pop zu reden, als hingerissen auf das Hinreißende zu zeigen, hey super.“ Der lebensbejahende, aber alles andere als unkritische Zugang Dürnbergers zum Deutschrap, der neugierige, performative und holistische Blick auf die Popkultur, die trotz aller nötigen Analytik aufblitzende Begeisterungsfähigkeit – dies alles macht Lust auf mehr.

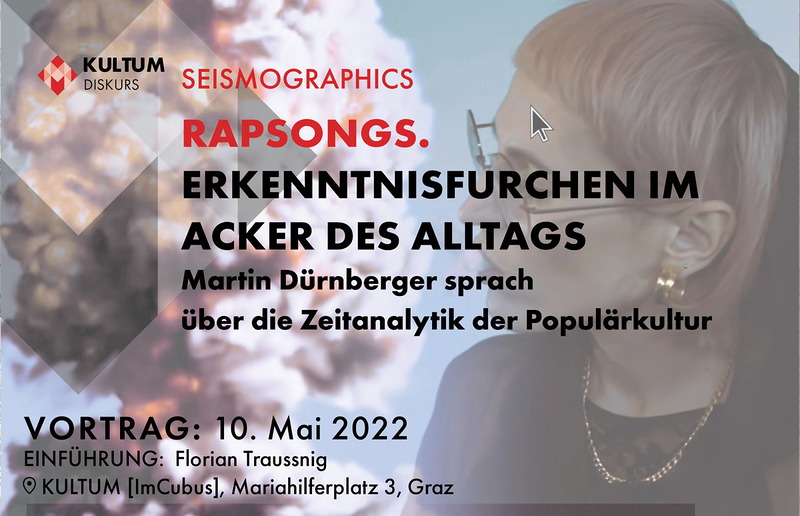

Florian Traussnig