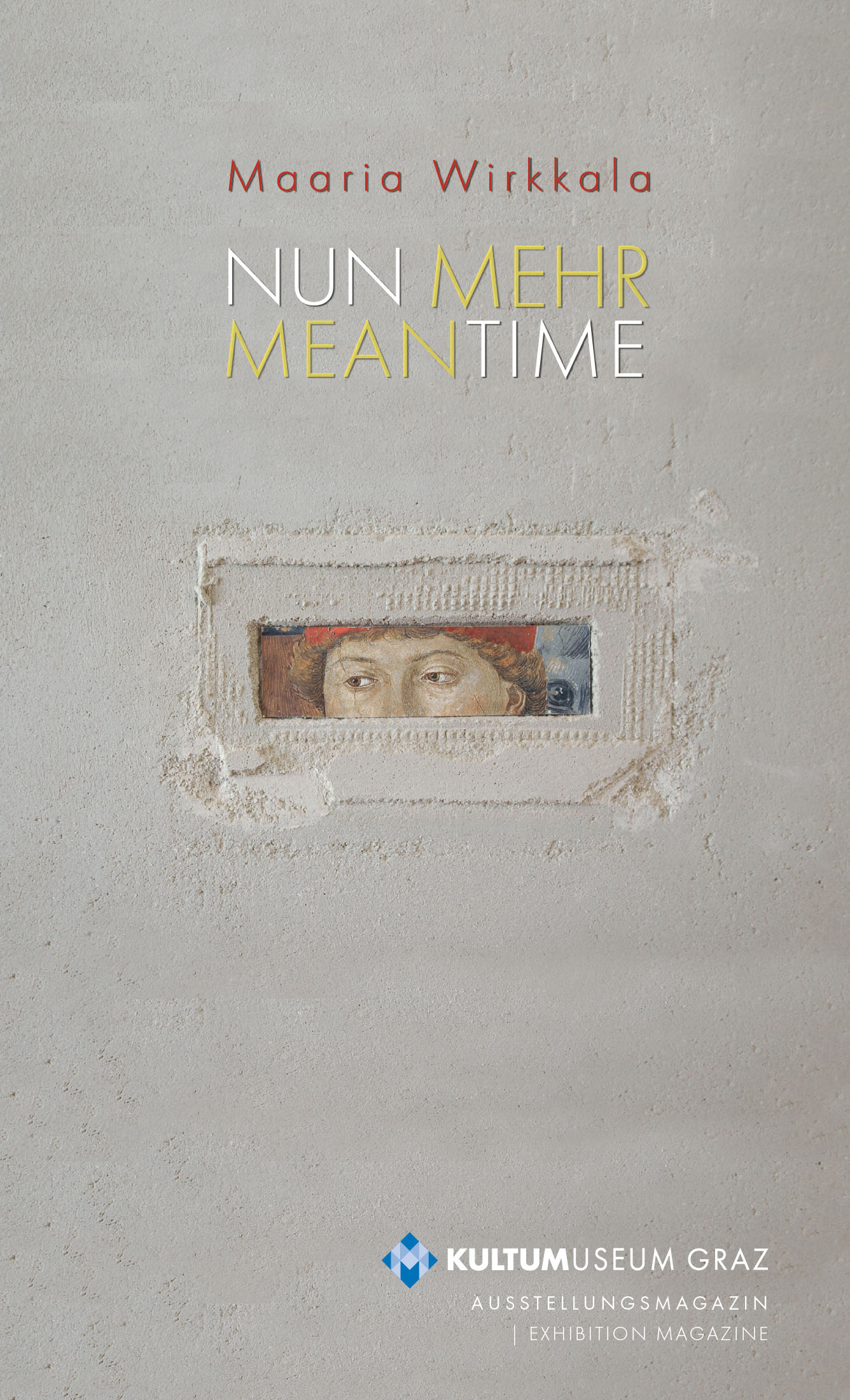

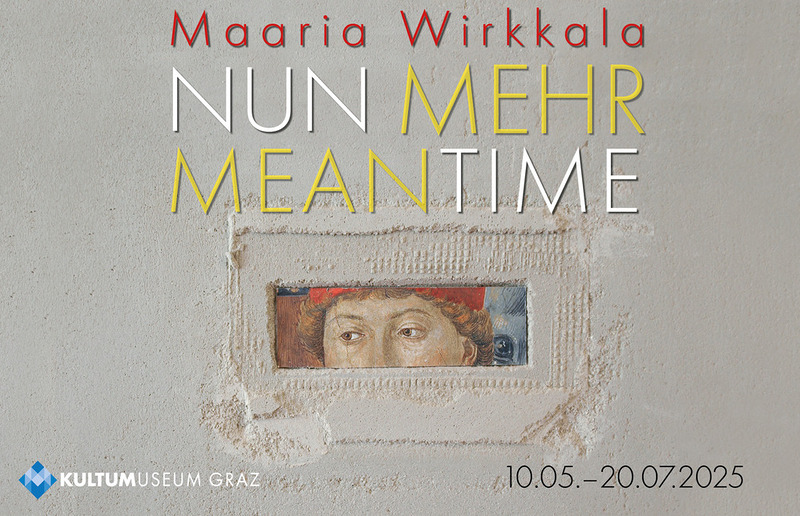

Maaria Wirkkala: NUN MEHR – MEANTIME

Ein Zug von Tieren balancierte 2011 in schwindelerregender Höhe über den Klosterhof der Minoriten – hin zu einem Sehnsuchtsort, den sie in einer Kinderzeichnung mit Engeln der damals vierjährigen Maaria fanden. Dieser Ort ist nunmehr in der kleinen Turmkammer zu finden, aus der gesplittete Steine quellen. Damals waren die balancierenden Tiere eine Metapher für Flüchtende – vier Jahre bevor die so genannte „Flüchtlingskrise“ diesen Kontinent in seiner Empathie zu verändern begann. Wohin ist dieser Kontinent nunmehr gekippt? Wohin der gesamte Globus? Den schwindelnden Abgrund zu erleben, bleibt nunmehr niemanden erspart. Nunmehr ist alles anders.

Doch der Ausstellungstitel beharrt auf die Leerstelle: Nicht ein penetrantes „NUNMEHR“, sondern eine kühne Behauptung: NUN MEHR! Man mag das „Meer“ dabei hören. Mehr noch das existenziell unersättliche „Mehr“, das im Lateinischen das „Magis“ meint.

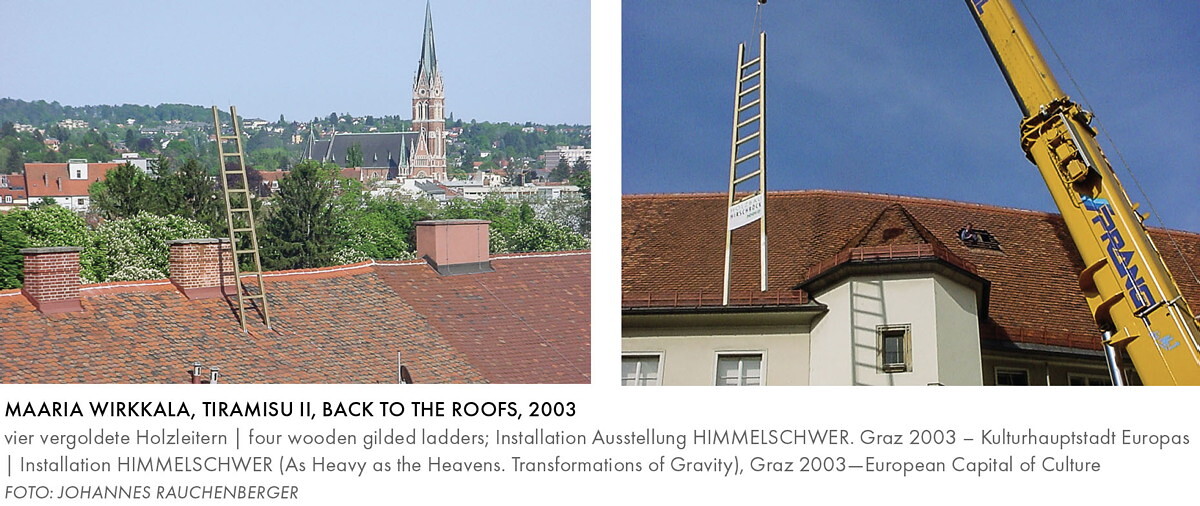

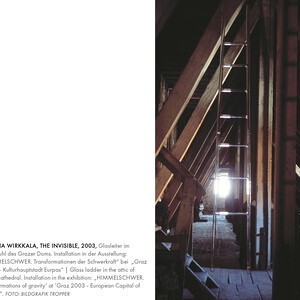

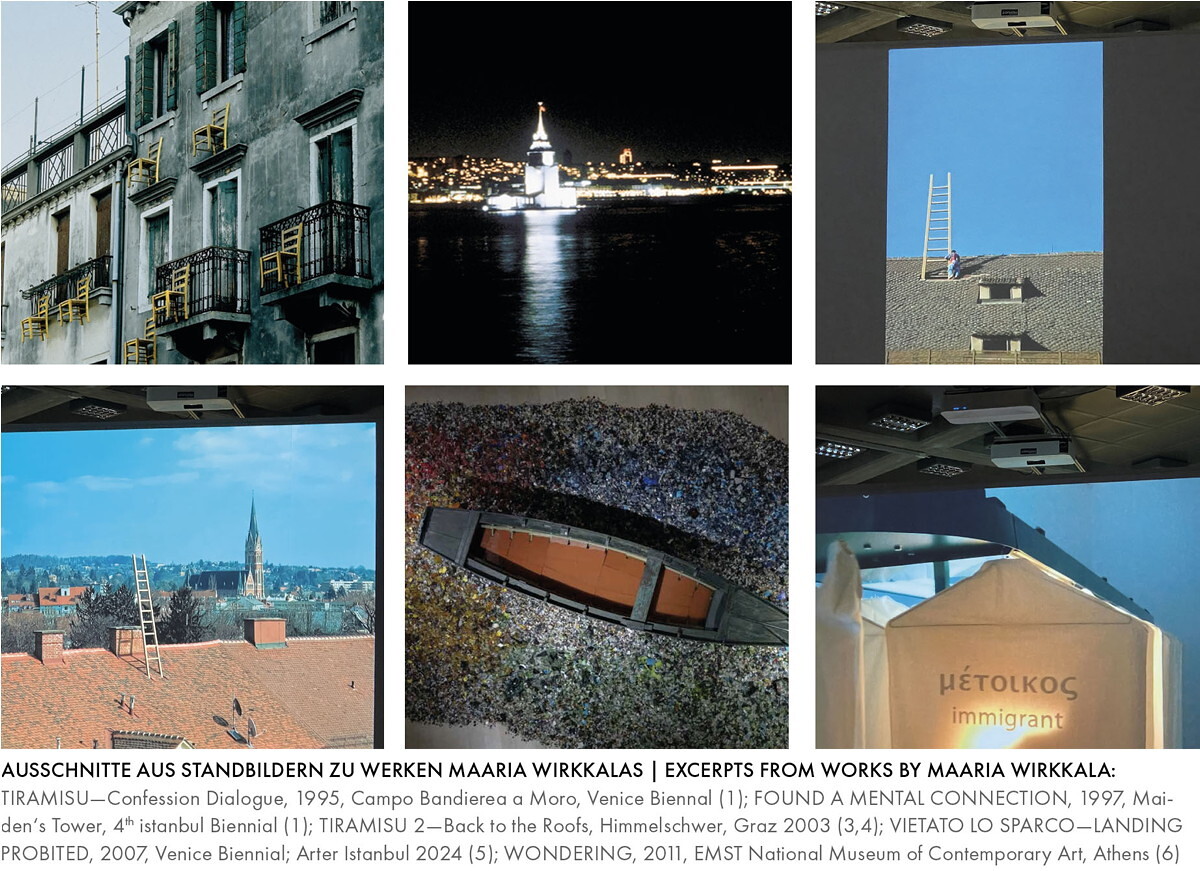

Den Beginn der aktuellen Ausstellung markiert erneut der Klosterhof, dessen Kreuzgang aus dem beginnenden 17. Jahrhundert mit seinen toskanischen Säulen 2020/21 umfassend saniert wurde. Doch eines wurde dabei vergessen – bis heute: Die erste Stufe war bis zu dieser Ausstellung noch immer ein Provisorium in der Gestalt eines Bau-Pfostens. Maaria Wirkkala macht nunmehr einen klaren Anfang für dieses an einem historischen Ort situierte Museum, das nach Spuren von Religion in der Kunst der Gegenwart sucht: Sie schlug vor, die erste Stufe mit einer massiven Eichenstufe zu ersetzen und die Höhe zur Trittfläche zu vergolden. Ausgeführt hat es die gleiche Zimmerei, die bei „Graz 2003 – Kulturhauptstadt Europas“ vier zwölf Meter lange Leitern durch historische Dächer der Grazer Altstadt gesteckt hat. War es damals die Vertikale, ist es nunmehr die Horizontale, die von der Künstlerin veredelt wird, eine vermeintlich kleine Geste. „ASPIRATION“ lautet der Titel dieses Anfangs, der – wenn man die über 400 Jahre alten Stiegen hinaufgeht – auch die Risse über die ersten Stufen neu kittet. Auch sie sind nunmehr vergoldet, als ob eine über die Jahrhunderte allmählich ein wenig auseinandertriftende Treppe mit Gold zu verbinden wäre. Sie ist es meantime. NUN MEHR!

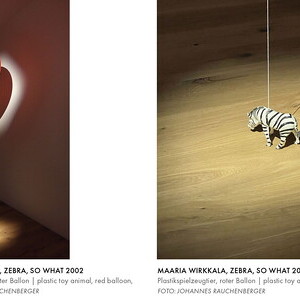

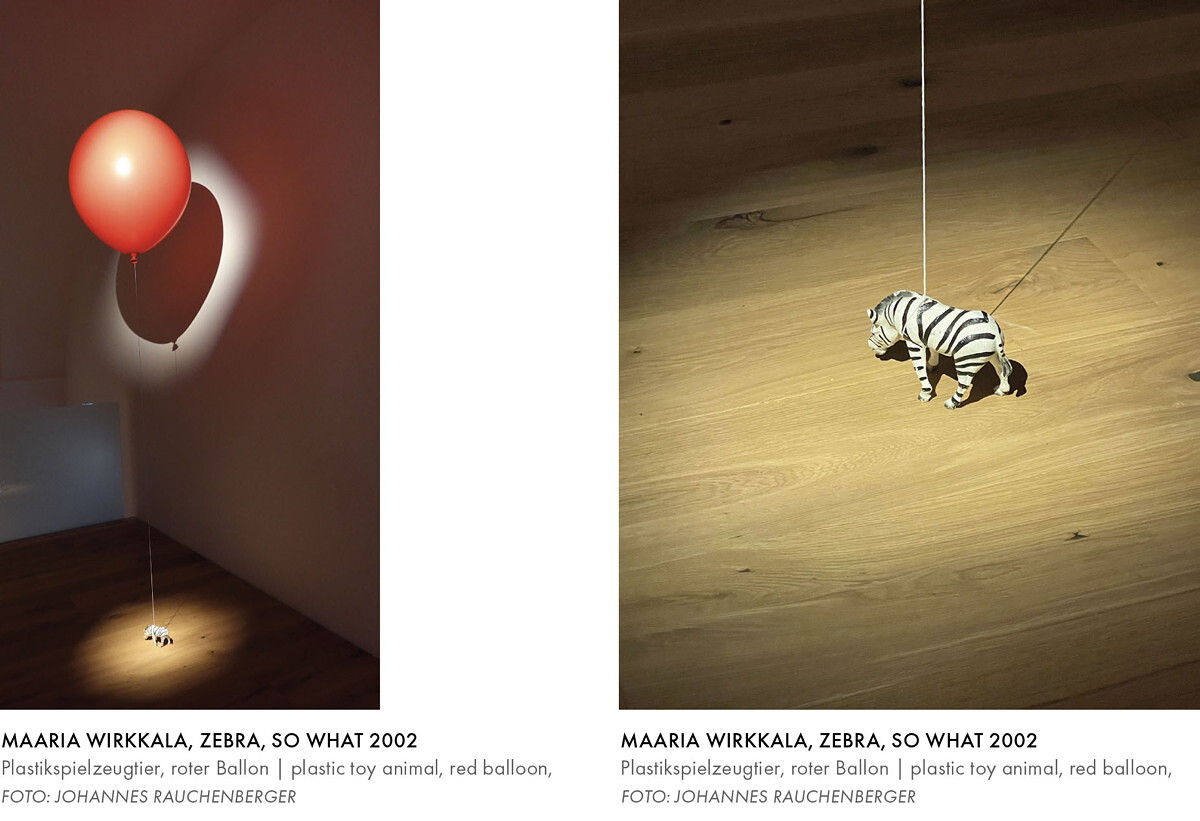

Am neuen Ausstellungseingang im Südflügel empfängt ein roter Luftballon die Besucherinnen und Besucher, der zart ein kleines Zebra an einem Band führt und zu Beginn die freche Frage stellt: „SO WHAT?“. Das Tier grast seelenruhig weiter, obwohl es von dem überdimensioniert über ihm schwebenden roten Luftballon geführt wird. Ihm kann nichts passieren. Ein erstes Mal: ein Schatten dieses Abbilds an der Wand.

Wenige Stufen darunter, im großen Ausstellungsraum, sind vier Fenster aus einem Video zu sehen, das eine alte Kutsche, die in den Lüften schwebt, ins Bild kommen lässt: Sie erscheint, wie ein in die Zeit gedehntes Karussell – sie kommt nämlich verlässlich wieder.

Maaria Wirkkala, Wait to be fetched, 2010;

Video, Loop(Lahti Historical Museum Finnland), Courtesy die Künstlerin.

Ihr Ziel ist ihr Auftrag: „WAIT TO BE FETCHED“. Das Nachdenken über den Tod ist der Beginn dieser Schau: Barke, Leiter, Wagen und der Gedanke des Todes. Jemand holt uns ab. Maaria Wirkkala gibt mythischen Bildern des Übergangs nunmehr ihre Bedeutung zurück, die sie in der entmythisierenden Beraubung anderer Weltsichten längst verloren haben.

In der Höhe fährt der Wagen gegenläufig über dem Horizont der Bäume, bereit um die Seele fahren zu können, wenn sie sich selbst nicht mehr bewegen kann, weil ihr Körper bewegungslos geworden ist. Die erste Videoarbeit der Künstlerin entstand im Zuge einer Themenausstellung über den Tod 2010 („THERE IS A TIME FOR US ALL“) im Lahti Historical Museum in Finnland – erinnert an Schattentheater: Ein Wagen fährt durch die Lüfte. Was Kinder als Wirklichkeit wahrnehmen, was an Märchenhaftem hinter der Leinwand wandert, ist mehr als Theater: es ist für sie Realität. An der Grenze des Lebens stellen sich Bilder des Glaubens ein. „WAIT TO BE FETCHED“ allerdings ist kein Schattentheater, der Wagen fährt real über die Wipfel der Bäume. Maaria Wirkkala ist dafür bekannt, Unmögliches möglich werden zu lassen – wenn es um den Gedanken des Todes geht, ist nichts unabweisbar: Der für die reale Ausstellung von der Museumsleitung als „unantastbar“ bezeichnete historische Wagen wurde mit einem Kran durch die Lüfte gehoben. „Warten, um geholt zu werden“ gilt dem Glauben an der Schwelle, jenseits des Endlichen.

Jeder Ausstellungsraum entfaltet seine ihm eigene, sinnlich und ästhetisch erfahrbare Evidenz: Bevor man den Südtrakt im ersten Stock über die Stufen verlässt, unterstreichen exakt oberhalb der Treppen zwei goldene Skier den kleinen Aufstieg.

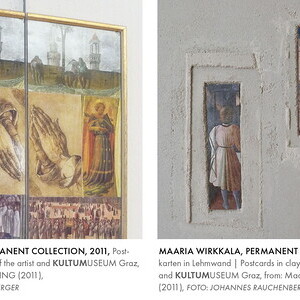

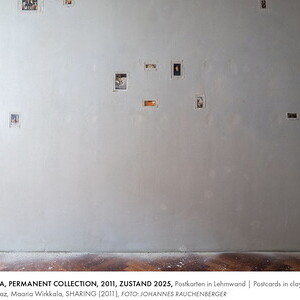

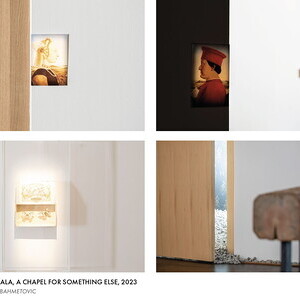

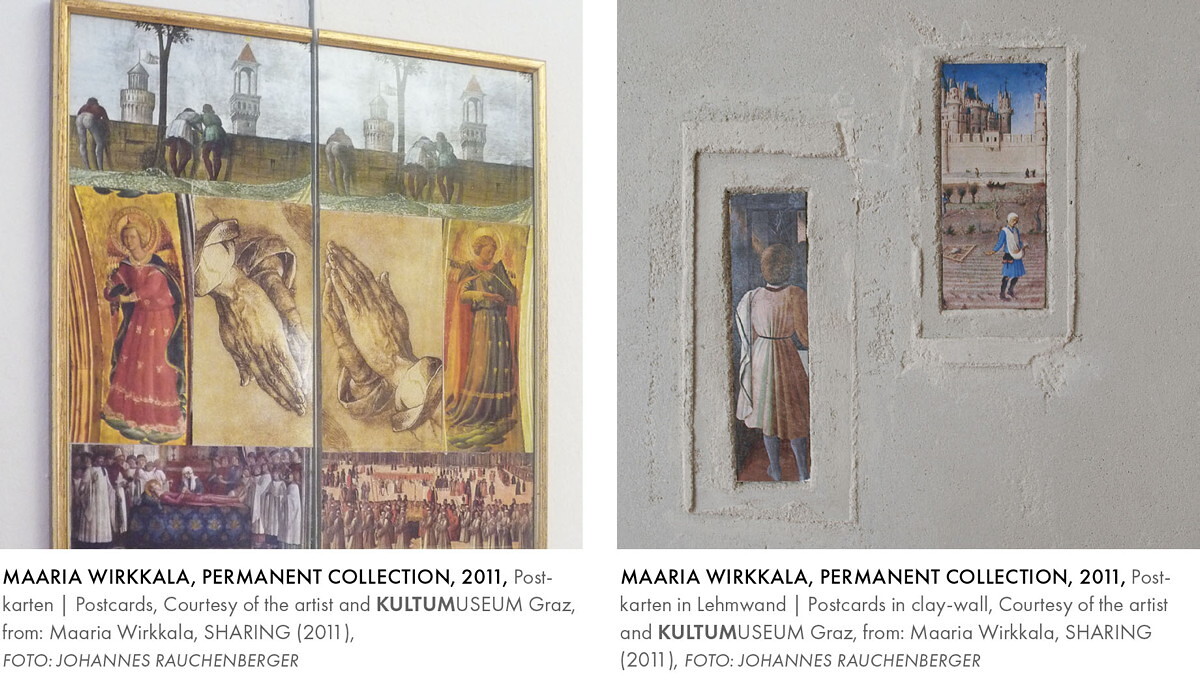

Im Westtrakt beginnt sich die Ausstellung mit der Freilegung des künstlerischen Eingriffs Maaria Wirkkalas in der Schau „SHARING“ (2011) zu entwickeln, die als erste Einzelausstellung in den damals neu konzipierten und gestalteten Ausstellungsräume gezeigt wurde. Die Lehmabdeckungen, unter denen seit damals die von ihr „freigelegten“ Gemälde aus der Frührenaissance verborgen sind, werden bei „NUN MEHR – MEANTIME“ (2025) wieder entfernt.

Im Jahr 2011 war das „Museum für Religion in der Kunst der Gegenwart“ eine Vision: Maaria Wirkkala meinte, einer derartigen Institution sei eine „ständige Sammlung“ angemessen. Sie stiftete also eine solche dem Museum – mit erstklassigen Namen, allerdings nicht des XXI., sondern des XVI. Jahrhunderts: Fra Angelico, Ghirlandaio, Gozzoli, Piero della Francesca, aber auch Hieronymus Bosch sind darin vertreten. In den Erzählungen vom Jüngsten Gericht, von der Empfängnis, der Schwangerschaft und Begegnung, von Gewalt und Teilen, in den ersten Perspektivräumen und Porträts, im Schlaf der heiligen Ursula und dem Blick Savonarolas auf die Locken eines Jünglings, im Tanz der Engelschöre, den betenden Händen und den Schlachtfeldern der Geschichte wird die Vielfalt der abendländischen Malereigeschichte sichtbar, die wir alle als kulturelles Erbe teilen: SHARING. Zuallererst sind es Geschichten aus dem prallen Leben. Maaria Wirkkala schabte die Lehmwände der Galerie also auf und legte die Gemälde frei.

In ihrem Künstlertagebuch aus dem Jahre 2011 schrieb sie dazu: „SHARING • the escape • the resources • seeing and be seen • the boundaries of infinity • the cultural heritage by postcards“. Postkarten bilden einen wesentlichen Bestandteil der künstlerischen Bildsprache Maaria Wirkkalas. Sie werden an weiteren Stationen in dieser Schau sichtbar: Nach der Stiege und schließlich in den Zellen. Es handelt sich vornehmlich um Karten aus Venedig und Florenz mit Gemälden der Frührenaissance. Als mitgebrachte Miniaturbilder erzählen sie aber auch von einer anderen Zeit und einer persönlichen Geschichte. Wirkkalas Postkartenarchiv geht auf die Generation ihrer Großmutter zurück. Damals war dem Begehren, etwas von der Kraft dieser Bilder mit nach Hause zu nehmen, eine erste mediale Möglichkeit gegeben. Im Anschluss an ihre Ausstellungen arbeitet Maaria Wirkkala stets mit ihren Postkarten, zerschneidet sie und fügt sie neu zusammen.

So gestaltete sie 2011 einen jener neu renovierten Ausstellungsräume, indem sie Stücke aus ihrer persönlichen Sammlung in die Lehmwände einsetzte, diese plastisch mit dem Wandmaterial rahmte, um sie schließlich unter der Maueroberfläche verschwinden zu lassen. Ihre Karten wurden zum fixen Bestandteil dieser permanenten Sammlung und eröffnen die Momente des „SHARING“ unseres kulturellen Erbes. Im Brückenschlag zwischen sichtbarer und verborgener Welt spiegelt sich auch die Verschmelzung von individueller und kollektiver Geschichte wider, eingeschrieben in die Postkarten selbst und mit ihnen in die Ausstellungswände dieses Museums. Und die Motive der Renaissance-Maler reflektieren die gegenwärtigen Herausforderungen mit jenen der Vergangenheit. Wirkkala setzt mit Ästhetik einen Kontrapunkt gegen Hass und Spaltung. In der Schönheit ihrer Werke hat die Gegenwart Platz.

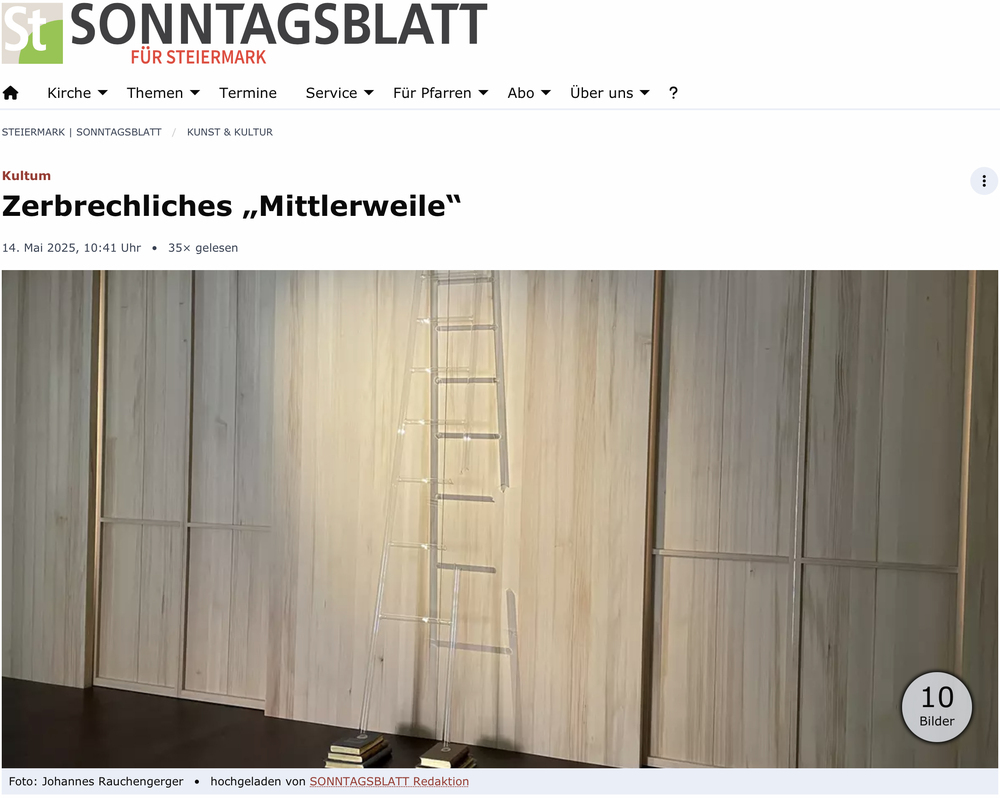

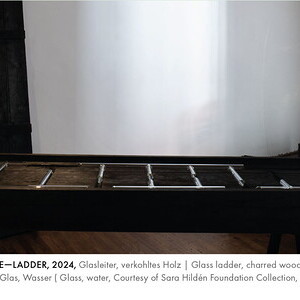

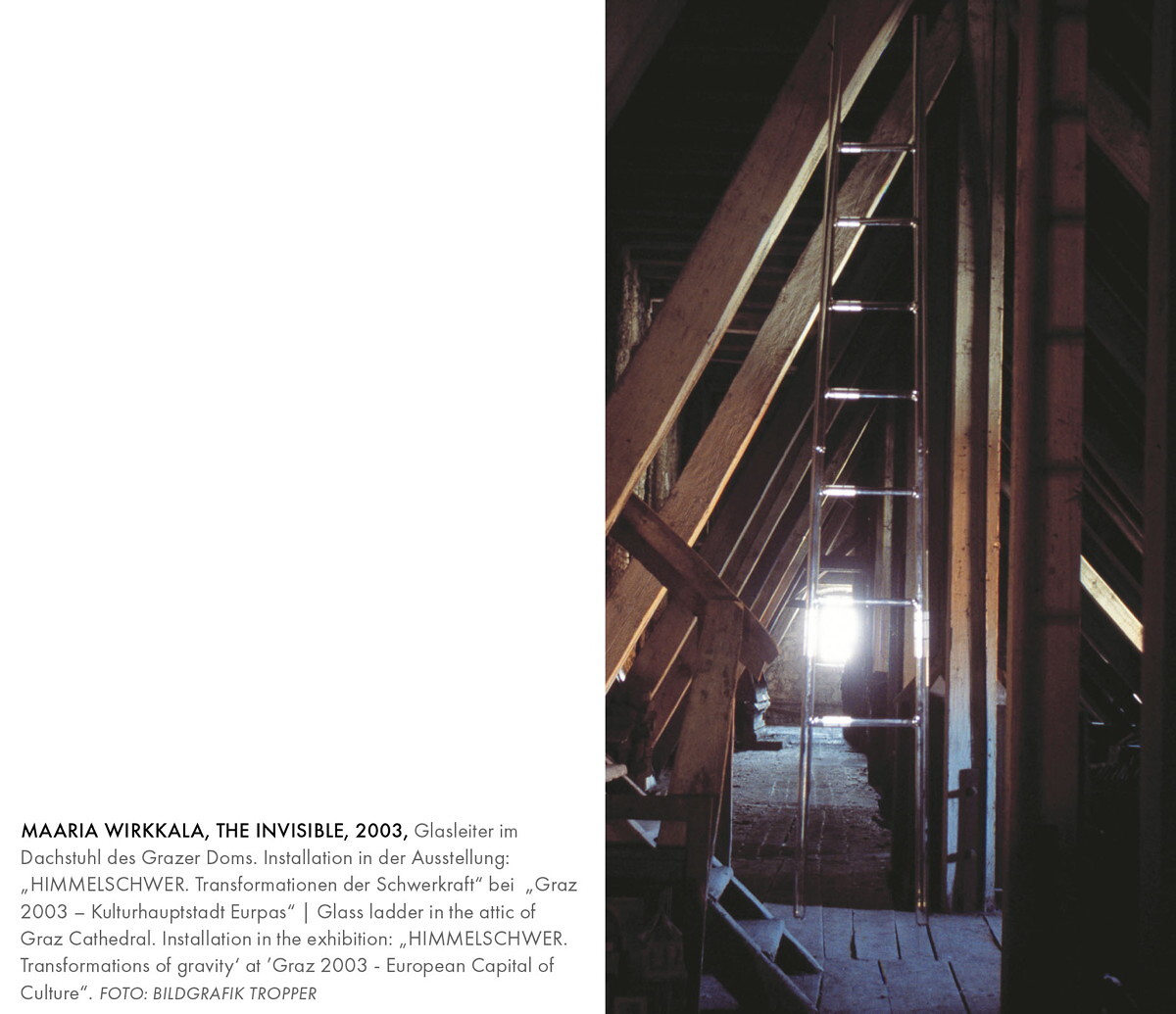

Die nächste Zelle zeigt erstmals jenes Motiv, das Maaria Wirkkala so sehr auszeichnet: eine Leiter aus mundgeblasenem Glas. Sie schwebt unter der Decke über einer Fläche aus rotem Sand: „BEYOND THIS POINT“ bezeichnet die Möglichkeit des imaginären Aufstiegs. Diese Leiter, die zur Ausstellung „Himmelschwer“ bei „Graz 2003 – Kulturhauptstadt Europas“ im mittelalterlichen Dachstuhl des Grazer Doms zu sehen war, definiert nun den Raum dieser immateriellen Aufstiegshilfe. Wer eine Leiter aus Glas erklimmen will, muss es der Seele oder dem Geist überlassen – sonst zerbricht diese fragile Aufstiegshilfe. Maaria Wirkkala hat seit fast vier Jahrzehnten an immer neuen Orten dieser Welt die Poesie des Überstiegs dem imaginären Gedächtnis eingepflanzt. Ausgerechnet mit der Materialität empfindlichen Glases visualisiert sie ein Oben und ein Unten, ein Endliches und ein Unendliches zugleich.

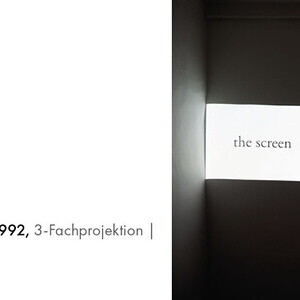

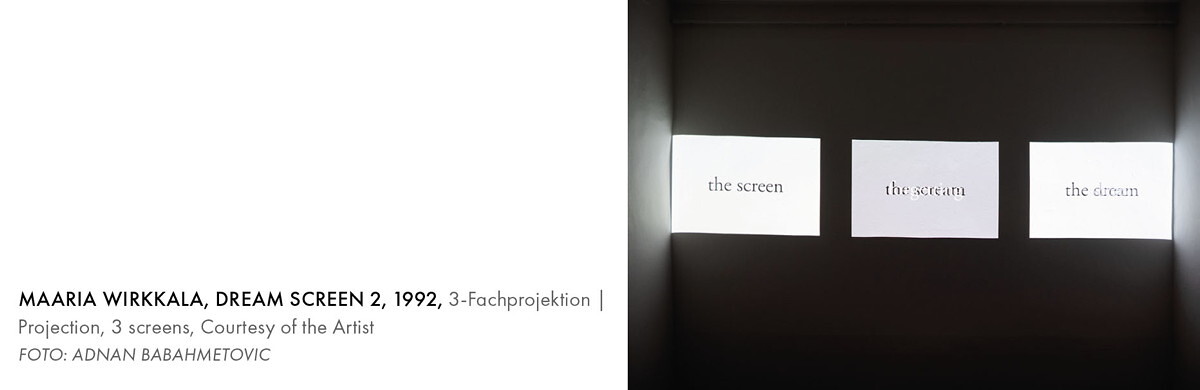

Diese Art des imaginären Traums von Maaria Wirkkala lässt aber keineswegs die Abgründe und die Schrecken dieser Welt außen vor, im Gegenteil. Die nur aus Worten bestehende, scheinbar höchst abstrakte Arbeit „DREAMSCREEN“ (im kleinen Raum vor dem Cubus), ein frühes Videotriptychon aus dem Jahr 1992, lässt dabei die Begriffe „the dream“, „the screen“, the scream“ und „forgetting“ durch Zufallsgenerator auf drei Flächen projizieren, womit immer neue Kombinationen möglich werden. Mit Worten werden dramatische Bilder der Sehnsucht und des Grauens der Welt ersetzt.

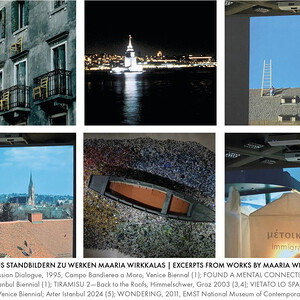

Im Cubus werden wir als Besuchende verführt in die jahrzehntelange künstlerische Reise von Maaria Wirkkala – hin zu all jenen Orten, die sie mit ihren Interventionen verwandelt hat. Manche hat sie buchstäblich verzaubert. Auch „Graz 2003“ ist dabei – nicht nur Venedig, Istanbul oder Japan. Manchen Orten hat sie die Augen geöffnet, oder sie hat ihnen neue Augen verliehen: NUN MEHR!

Nachdem man sich den imaginären Reisen Maaria Wirkkalas hingegeben hat, muss man selbst die Treppen emporsteigen, die dieses neue Museum nunmehr durch den Durchbruch in den 2. Stock markieren.

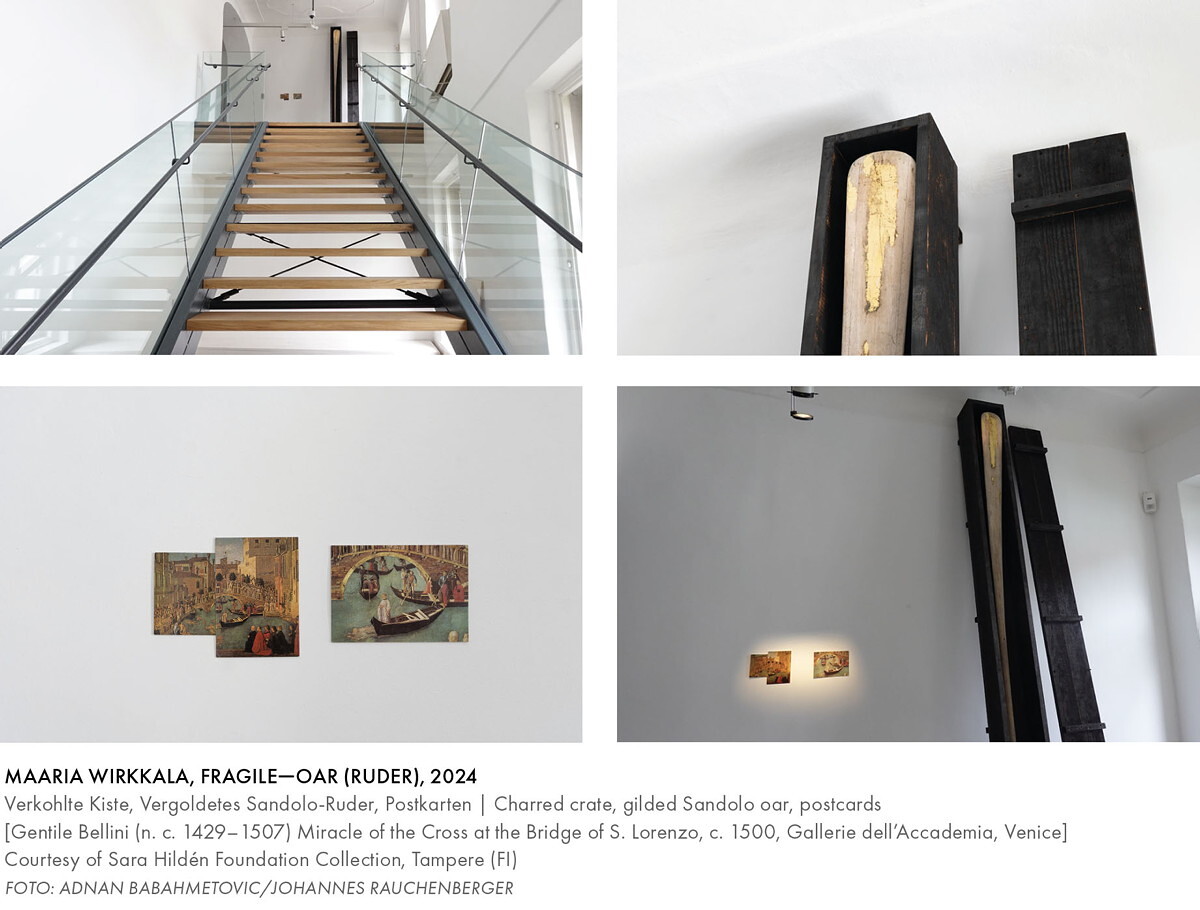

Am Ende dieser Stufen lehnt eine erste, raumhohe, aber sehr schmale, offene Kiste an der Wand. Ihre Oberfläche ist schwarz, würde man sie berühren, hätte man Asche an den Fingern. Sie wurde geflämmt und ist verkohlt. Doch in ihrem Inneren befindet sich eine Kostbarkeit: Ein altes venezianisches Ruder, auf dem Reste von Gold zu sehen sind. Drei Postkarten mit unterschiedlichen Ausschnitten ein und desselben Gemäldes von Bellini (das Kreuzeswunder) und die Rückstände der kostbaren Oberfläche verrücken die Werkzeuge für das Wasser in die Schifffahrtswelt Venedigs. Was als kleines Detail an der Karte zu entdecken ist, ist hier das kostbare Innere.

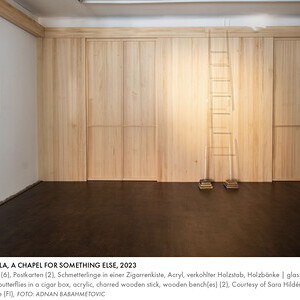

Im darauffolgenden Raum hat Maaria Wirkkala eine „CHAPEL FOR SOMETHING ELSE“ eingerichtet. Je drei Bücher mit Goldschnitt sind die Basis der raumhohen Leiter, aus der ein ganzes Stück herausgebrochen ist und die an die neue Holzwand angelehnt ist. Wo fängt sie an? Wo hört sie auf? Es wird deutlich: Der Schatten ist hier greifbarer als die Wirklichkeit: Gerade das Weggebrochene dieser Leiter wird hier deutlich sichtbar. Die Leiter ist nunmehr nicht einfach nur Aufstiegshilfe, sondern Visualisierung des Unsichtbaren im Modus des Schattens und des Möglichen.

Maaria Wirkkala eröffnet damit eine weitere Ebene der Immaterialität, die Substanzlosigkeit des Schattens lässt das durchsichtige Glas konkrete Gestalt annehmen. Eines der großen Themen der Kunst, aber vor allem auch der Religionen stellt sich dabei ein: Ist es möglich, das Unsichtbare sichtbar werden zu lassen? Maaria Wirkkalas Kunst bewegt sich in einem Offenlegen und Ausloten der Grenzen zwischen materieller und geistiger Welt, wodurch zu guter Letzt auch Bewegung im Sinne mentaler Denkprozesse entsteht. Aber es ist nicht die Leiter an sich, die den mentalen Aufstieg leitet, sondern es ist der Ort an dem sie sich befindet, dem damit eine Bedeutung zugesprochen wird. Und auch die Materialität, aus der sie entwächst oder über der sie (wie einen Stock tiefer über Tennenrot-Sand aus Fohnsdorf) schwebt. Die Basis sind hier Bücher mit vergoldetem Schnitt. Die Titel bleiben dem betrachtenden Auge verborgen – einzig das Abbild eines Schmetterlings weist sie unter anderem als naturwissenschaftliche Bücher aus. Ein zweites Bildelement sind in der Tat Schmetterlinge, die in einer Zigarrenschachtel präpariert und ausgestellt sind. Zudem lehnt ein geflammter Holzstab an der Wand. Zwei unterschiedlich hohe Hocker laden die Besuchenden dieser „Kapelle für etwas anderes“ ein, innezuhalten.

Aus dem alten Turm strömen Steine – eine unmittelbare Reaktion auf die jüngste Renovierung der Ausstellungsräume, die von Kieselsteinen begrenzt werden. In ihm ist jene Kinderzeichnung der damals vierjährigen Maaria mit ihren „Enkeli“ (Engel), die noch heute als Wandtapete reproduziert wird und zu der 2011 die Tiere flüchteten – eine Metapher für die Flüchtenden weltweit.

In den leeren Gängen hallen in der Ausstellung Schritte und und richten in diesem alten Gebäude die Aufmerksamkeit auf den nächsten Ort der Kontemplation.

Im Achsenraum zum Südtrakt holt ein raumgroßes Foto Istanbul in die Ausstellungsräume hinein: Es ist eines der ältesten Werke dieser Schau, entstanden vor 30 Jahren. „UNACCOMPANIED LUGGAGE“ transzendiert in einer alten Säulenhalle Verlorenheit und Würde, die Angst vor Bomben im Gebäck. Es wurde in der Yerebatan Zisterne, einer antiken Wasserzisterne in Istanbul aufgenommen. Ein vergoldeter Stuhl schwebt über dem Zisternenwasser, zudem wird sein Schatten schwerelos an die alte Wand geworfen, ein zweites Abbild spiegelt sich im Wasser. Ein Paar roter Kinderstiefel steht im Wasser; es spiegelt sich ebenso und an der Wand ist ihr Schatten zu sehen. Das großformatige Foto ist eine Erweiterung des realen Raums. Die roten Kinderstiefel sind auch real anwesend; sie stehen auf jenen Kieselsteinen, aus denen auch das große Bild zu entsteigen scheint. Warum nur diese Angst vor dem unbeaufsichtigten Gepäck?

Der Vorschlag der Künstlerin lautet in der Erzählung dieser Ausstellung (auch 30 Jahre später): „FOUND A MENTAL CONNECTION“. Dieser Werktitel wird – das einzige Mal in Wirkkalas Werkbiografie – drei Mal auftauchen. Freilich wird seine Ausführung vollkommen verschieden sein. Die erste Version ist auch in dieser Schau zu sehen: Eine Skizzenarbeit für die 1997 stattfindende 5. Istanbul-Biennale, bestehend aus kleinen Fotokästchen. Ihr Titel ist im letzten Kästchen als Schatten zu lesen. Den bekannten Turm (Maiden‘s Tower/Kiz Kulezi) am Bosporus – Symbol an der Grenze von Orient und Okzident – damals noch nicht besichtigbar, enthob sie mit gleißendem Licht – und dem Mondlicht! – der Schwerkraft. „Vergiss die Kunst, denk vielmehr an die Fischer!“ war ihre Erkenntnis im Zuge der dramatischen Realisierung: Sie wollte, dass die Fischer ihren Turm verwandelt in Erinnerung behalten. Sie taten es.

Noch einmal vier Jahre später (2001) war Maaria Wirkkala mit „Found a mental connection II“ Teil von Harald Szeemanns Venedig-Biennale „Auf dem Plateau der Menschheit“. Dort begegnete der Autor der Arbeit Maaria Wirkkalas das erste Mal: Eine Schar von Tieren auf einer Hängebrücke strömte von zwei Brückenköpfen aus aufeinander zu. Die Brückenköpfe bildeten die Bibel und der Koran. Die Arbeit war dann auch im KULTUM (2011 und 2017) zwei Mal zu sehen. (Eine weitere Erinnerung.)

Noch einmal vier Jahre später (2001) war Maaria Wirkkala mit „Found a mental connection II“ Teil von Harald Szeemanns Venedig-Biennale „Auf dem Plateau der Menschheit“: Dort begegnete ich der Arbeit Maaria Wirkkalas das erste Mal. Eine Schar von Tieren auf einer Hängebrücke strömten von zwei Brückenköpfen aus aufeinander zu. Die Brückenköpfe bildeten die Bibel und der Koran. Die Arbeit war dann auch im KULTUM (2011 und 2017) zwei Mal zu sehen. ( Eine weitere Erinnerung.)

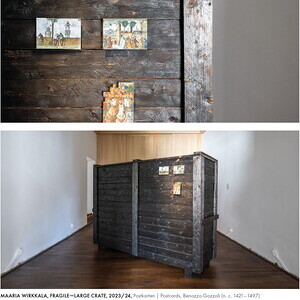

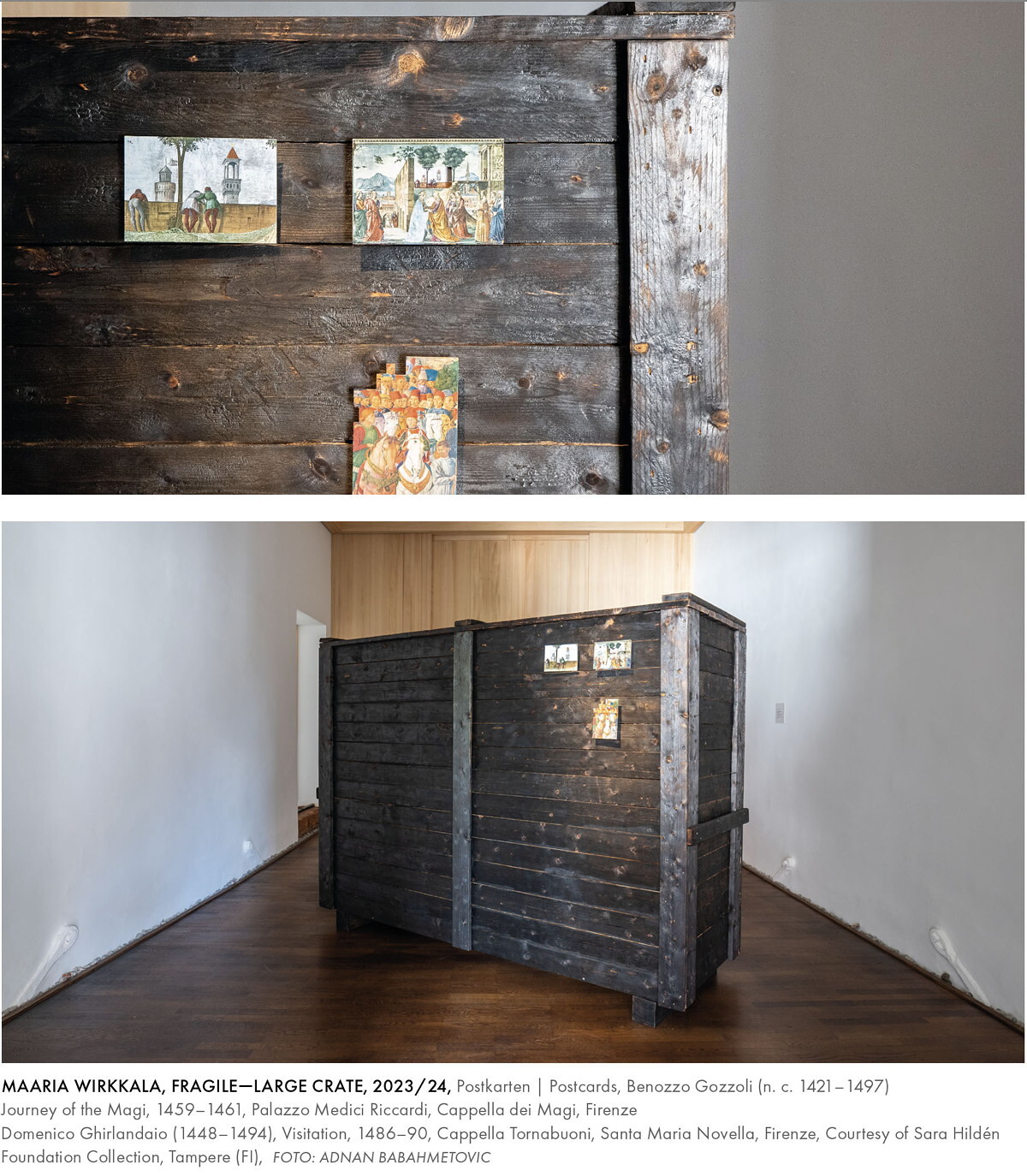

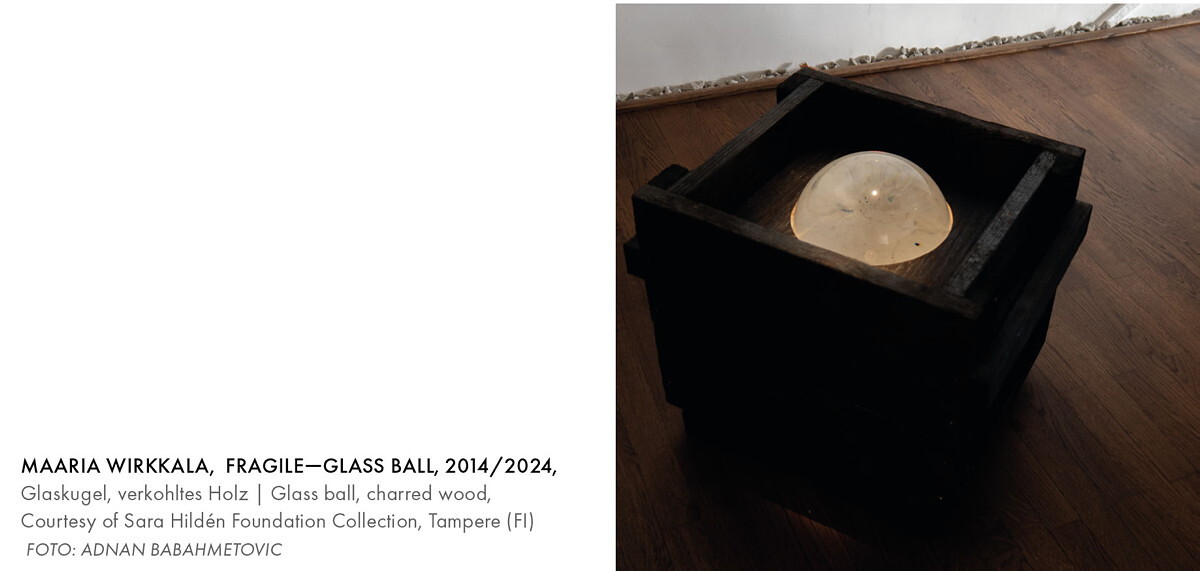

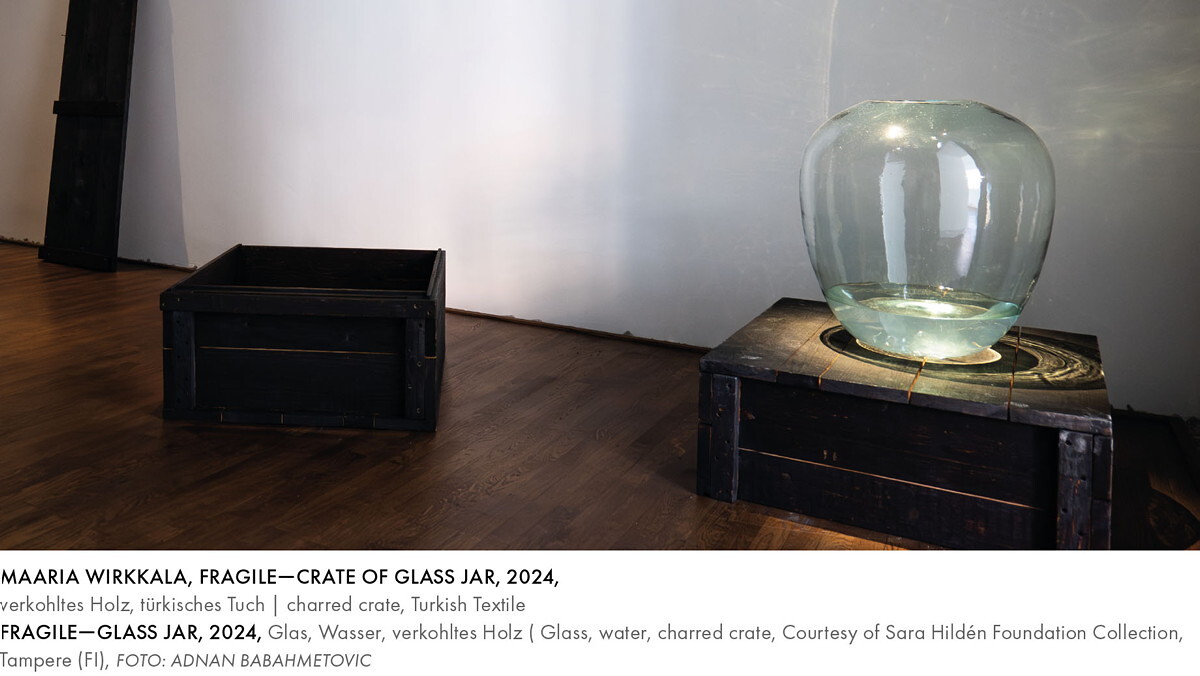

Die drei (miteinander verbundenen) Zellen des historischen Klosters werden in dieser Ausstellung schließlich zu einer ganz speziellen Form von Kunst-„Depot“. Ihre Eingänge markieren einen Transportkleber: „Fragile.“ „Wenn wir im Leben versuchen, die Herausforderungen zu meistern, wenn wir versuchen, etwas zu erreichen, kann es passieren, dass wir mit uns selbst konfrontiert werden und dass wir zugeben müssen: Wir sind nicht perfekt, wir sind verletzlich“, so Maaria Wirkkala über diese Arbeiten in einem TV-Interview.

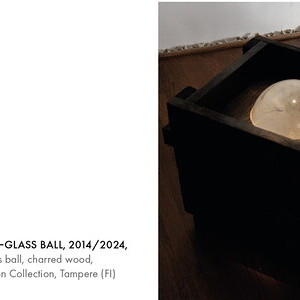

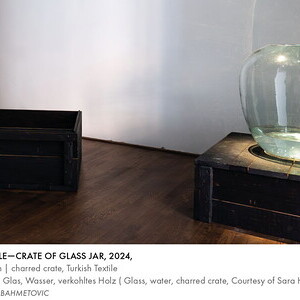

Kisten, deren Oberfläche nicht nur schimmernd schwarz ist, sondern auch haptisch voller Ruß (sie wurden geflämmt), bergen etwas in sich – die meisten haben Abdeckungen, die aber an der Wand gelehnt sind und somit ihren Inhalt frei geben: Alles in ihnen ist zerbrechlich.

„FRAGILE“ ist der Übertitel all dieser Objekte: ein goldener Stuhl, ein goldener Ring, eine Glaskugel, ein kostbares Gefäß, in das Wasser von der Decke tropft, eine Glas-Leiter, aus der Stücke herausgebrochen sind. Und ein rotes Stück Stoff aus Istanbul.

Die erste große „Lagerbox“ aber ist so dimensioniert, dass ein Mensch in ihr Platz hat. Ist er in ihr? Wer oder was wird in derartigen Boxen befördert? An der Außenseite sind erneut zwei Postkarten von Renaissance-Gemälden angebracht, sie glänzen im Tageslicht, das vom Korridor in die Zellen kommt. Die Postkarten sind Teil von Maaria Wirkkalas visuellem Vokabular, „[...] um Räume zu definieren. Wenn die Objekte und Elemente an verschiedenen Orten installiert werden, verändern sie ihren Charakter – je nachdem, wo und wie sie dort eingerichtet werden“ . Diese potenzielle Reisetätigkeit ihrer Werke kommt gerade in den Kisten zum Vorschein, wie auch die Bedrohung des kostbaren Inneren in der Umhüllung.

Maaria Wirkkla hat die Karten – wie in der „PERMANENT COLLECTION“ einen Stock tiefer – „beschnitten“. Es sind dabei vor allem die Details, die sie interessieren. Die unscheinbare Mauer oberhalb der Hauptprotagonistinnen etwa, der Jungfrau Maria und ihrer Cousine Elisabeth, die sich schwanger begegnen: also der „Heimsuchung“ von Domenico Ghirlandaios (1448–1494) „Visitazione“ von 1486–90 aus der Cappella Tornabuoni in Santa Maria Novella in Florenz. Doch vor jener Mauer, die die Künstlerin als Fenster ausschneidet – und dahinter noch einmal einsetzt – sind drei Jünglinge in Rückenansicht zu sehen, die über jene Mauer hinunterschauen. Was sich dort befindet, bleibt uns als Betrachtende definitiv verborgen – ebenso wie der Inhalt der großen Kiste. Auch Benozzo Gozzolis (1421–1497) „Reise der Magier“ von 1459–1461 aus der Cappella dei Magi in Florenz (Palazzo Medici Riccardi) hat die Künstlerin am Rand beschnitten.

Auch hier geht es um das rechte Maß. Um die Proportion. Von Vergangenheit und Gegenwart. Schließlich ist am Ende des Ganges tatsächlich ein Werk mit „PROPORTIO“ bezeichnet. Ein kostbarer, mundgeblasener Glasbecher ihres Vaters, des weltbekannten Designers Tapio Wirkkala, schwingt auf einer Schaukel, die am Ende des Ganges befestigt ist. Der Ausblick führt an der Schönheit der Fassade des Minoritensaals vorbei, hinüber zum Garten.

Doch der letzte Raum dieser Schau widerspricht in magischer Kälte all der Schönheit, die sich über diese Räume legt. Bedrohliche, der Anschauung schmerzende Glasspritzen richten sich auf Betrachterin und Betrachter (direkt dahinter befindet sich ein Krankenhaus). Magisch schweben die Spritzen in der Glaswand. Dienen sie der Schmerzstillung? Führen sie ins Delirium? Sind es Hilfsmittel zum Drogenrausch? Was auch immer. Der Titel ist jedenfalls eine Frage: ENOUGH?

POSTSRIPTUM: Ein weiteres Mal ist eine Öffnung verdeckt, diesmal ist es aber nicht ein Fenster mit Spritzen, sondern eine ganze Tür, die den Eintritt in die dahinterliegende Zelle verwehrt: Gleißendes Licht strömt aus seinen Fugen.

Johannes Rauchenberger

Maaria Wirkkala, geboren 1954, lebt in Espoo (Finnland) und in Südfrankreich. Sie hat auf dieser Welt viele Orte verzaubert. Einige sind in einer Werkschau im Cubus als Diaschau zu sehen. Fast immer arbeitet sie mit ortsspezifisch. Sie nahm drei Mal auf der Biennale von Venedig teil, einmal als Vertreterin Finnlands. Sie arbeitete mit Kuratoren wie Harald Szeemann und Renè Block zusammen, der auch die letzte Retrospektive im Sara Hildén Art Museum in Tampere (Finnland) eröffnete, die Sarianne Soikkonen kuratierte. Die Werke der Schau in Graz stammen aus dem Besitz des Sara Hildén Art Museums und der Künstlerin, für deren Leihgaben wir zu großem Dank verpflichtet sind.