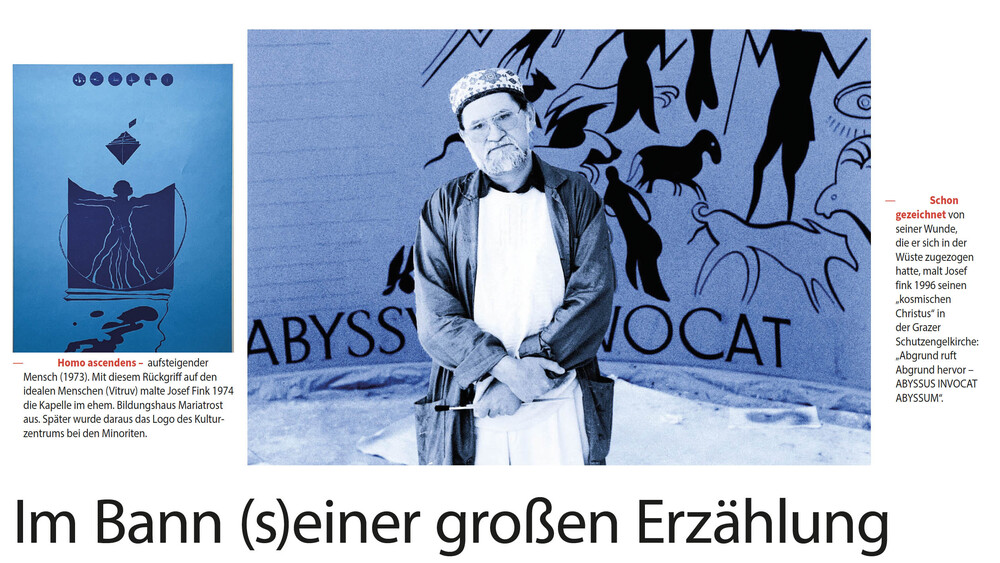

Im Bann (s)einer großen Erzählung: Josef Fink (1941–1999) zum 25. Todestag

Die Schau ist die erste von drei „Jubiläumsausstellungen“ zum 50. Geburtstag des KULTUM im Jahr 2025. Josef Fink hat das Kulturzentrum 1975 im Auftrag von Bischof Johann Weber begonnen und fast durchgehend mit Harald Seuter bis zu seinem Tod geleitet. Die gezeigten Werke stammen aus dem umfangreichen Nachlass der Familie Koller, von weiteren privaten Leihgebern und aus dem Nachlass der Sammlung Karl Pauritsch.

Die Ausstellung ist in folgende Abschnitte gegliedert:

| SZENEN, FOTOS UND PLAKATE: Ein Tableau aus einem dichten Leben |

|

| BIBELZYKLEN: Monotypien zum Alten Testament |

|

Josef Fink ist in seiner Frühzeit ein begabter Josef Fink

|

| DER WORTKÜNSTLER und Scharfmacher |

|

Zu seiner Priesterweihe 1966 widmet Josef Fink seinen Weihekollegen den lyrischen Zyklus „Er kam. Manifest einer Hoffnung“. Später fertigt er dazu acht Zeichnungen an. Das ist ein erstes öffentliches Lebenszeichen von Finks Wortkunst, nachdem er seine Reisen nach Spanien und Paris sprachlich festgehalten hat („Unter Sacre Coeur“, 1964).

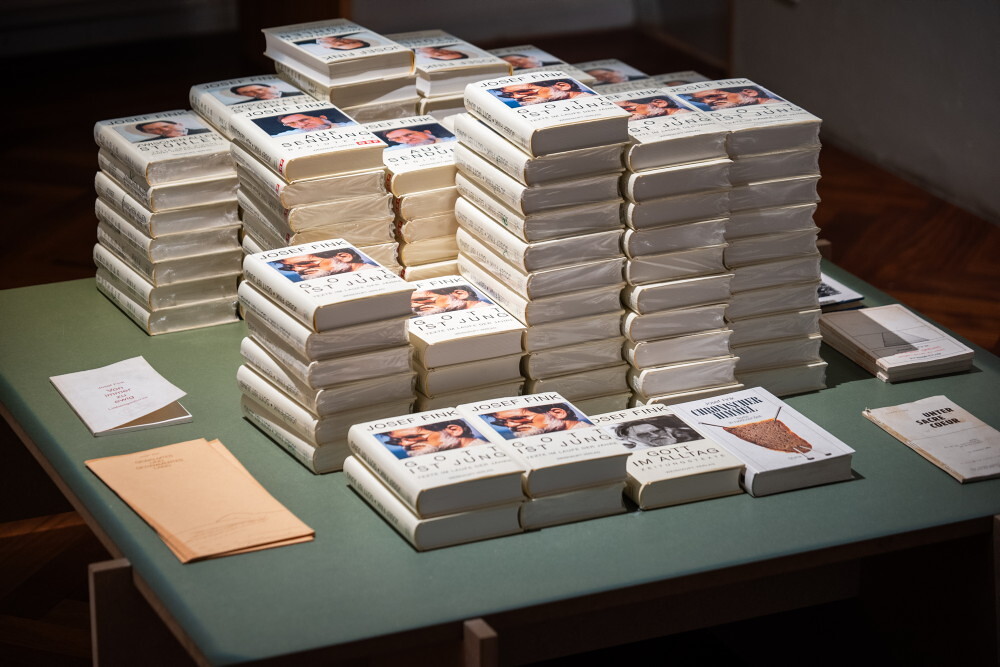

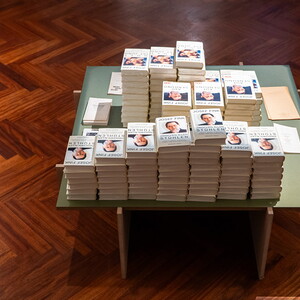

Auswahl aus Veröffentlichungen:

|

| PASSIONEN: Vom Expressionismus in die Abstraktion |

|

Noch aus der Zeit seines Theologiestudiums (1964) stammt der Zyklus „Passion“, der ursprünglich 64 Szenen umfasst und sich der Bildsprache des Expressionismus verpflichtet. Passionszyklen haben eine reiche Verwurzelung in der christlichen Bildgeschichte, sie folgen Einzelszenen aus den erzählerisch breit angelegten Szenen der Evangelien, die vom Leidensweg Jesu berichten. Gerade in den Kreuzwegstationen haben sie ein klares ikonografisches Regulativ. Expressionistisch in der Formensprache hat sich der junge Josef Fink dem Zyklus in der Szenenwahl aus sehr freien Stücken angenähert. Formale Anregungen hat er bei seiner 1962 mit Karl Pauritsch und Hannes Scheucher unternommenen Paris-Reise erhalten. Besonders George Rouault und Marc Chagall faszinieren ihn damals sehr. Erst ein Jahr zuvor hat er sich erstmals mit der Technik der Monotypie auseinandergesetzt, die er hier erneut anwendet. Seine Monotypien zur Passion Christi zeigt er 1964 im Katholischen Studentenhaus in der Leechgasse. Fast wäre der Zyklus im Piper-Verlag publiziert worden.

|

| KRISE 1968: Historische und biografische Brüche – Beurlaubung und Neuorientierung in Wien |

|

Die Umwälzungen der späten 1960er Jahre in Gesellschaft (Vietnamkrieg, 68er Bewegung) und Kirche, rund um Reformer und Bewahrer, führen auch bei Fink zur Krise. Engste Freunde der so genannten „Wilden Kapläne“ haben als bereits geweihte Priester um Laisierung angesucht. Papst Paul VI. hat die Zölibatsverpflichtung katholischer Priester nicht gelockert. Die Wirren im Klerus der Diözese Graz-Seckau führen 1968 sogar zum Rücktritt des Bischofs, seines „Weihebischofs“, wie Fink Josef Schoiswohl nennt: Er hatte ihm als Diakon das Tanzen verboten. Auch seine Rede bei einem Event eines „Volksbegehrens zur Abschaffung des Bundesheeres“. Die dann Helmut Strobl (der spätere Kulturstadtrat in Graz) abliest.

Josef Fink

|

| DIE SAKRALEN RÄUME des Josef Fink |

|

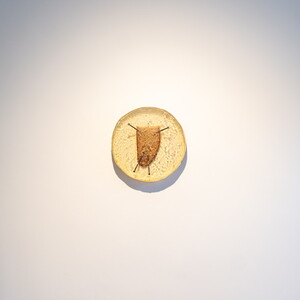

„Neben den Kapellen- und Kirchenwerken (…) ist das gekreuzigte Brot ‚Ich schlage einen Nagel in dich, du hältst Deine Hand hin‘ (1989) wohl das eindrücklichste und wichtigste Werk Josef Finks, weil es sein Denken und Empfinden mit expressionistischer Wucht bloßlegt“ (Karl Mittlinger). Es ziert u.a. Finks Lyrik-Band „Chronischer Himmel“. Josef Fink nutzt alle ihm zur Verfügung stehenden künstlerischen und theologischen Mittel, um seine Sakralräume zu gestalten. Dazu gehören die konstruktivistische Abstraktion, die Transzendierung des „Vitruv’schen Menschen“ und die Einstein’sche Formel „E=mc²“, die seine frühe Leidenschaft für Naturwissenschaft als Ort der Transzendenz dokumentiert. Auch die Gebete Jesu, wie das Vaterunser und die Seligpreisungen der Bergpredigt, sowie die aramäischen Namen „Jeschuah“ und die „100 Namen Gottes“ spielen eine Rolle. Weitere Elemente sind der „Seelenbot“, der Spiralnebel der Milchstraße und die Kosmogenese, die von den ersten Höhlenzeichnungen bis hin zur Vollendung im kosmischen Christus reicht. All dies ist Ausdruck von Finks innerstem Feuer. Es sind die Kapellen des ehem. Bildungshauses Mariatrost (1974), jene des Hirtenklosters (1984, heute „Mosaik“), des Aloisianums in der Herrgottwiesgasse (1089), ab 2013 im wiederaufgebauten Andachtsraum der Caritas-Zentrale), der Aufbahrungshalle in Graz St. Veit (1990), es ist auch der Altar für die Schatzkammerkapelle im Grazer Minoritenkloster (mit Othmar Krenn, 1994) und schließlich die Altarwand für die Wochentagskapelle in der Grazer Schutzengelkirche (1996).

Josef Fink

|

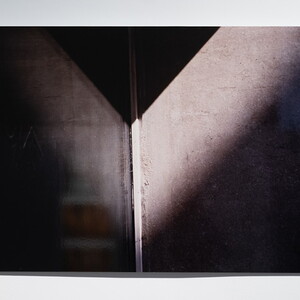

| ABSTRAKTE FOTOGRAFIE und Fotobücher |

|

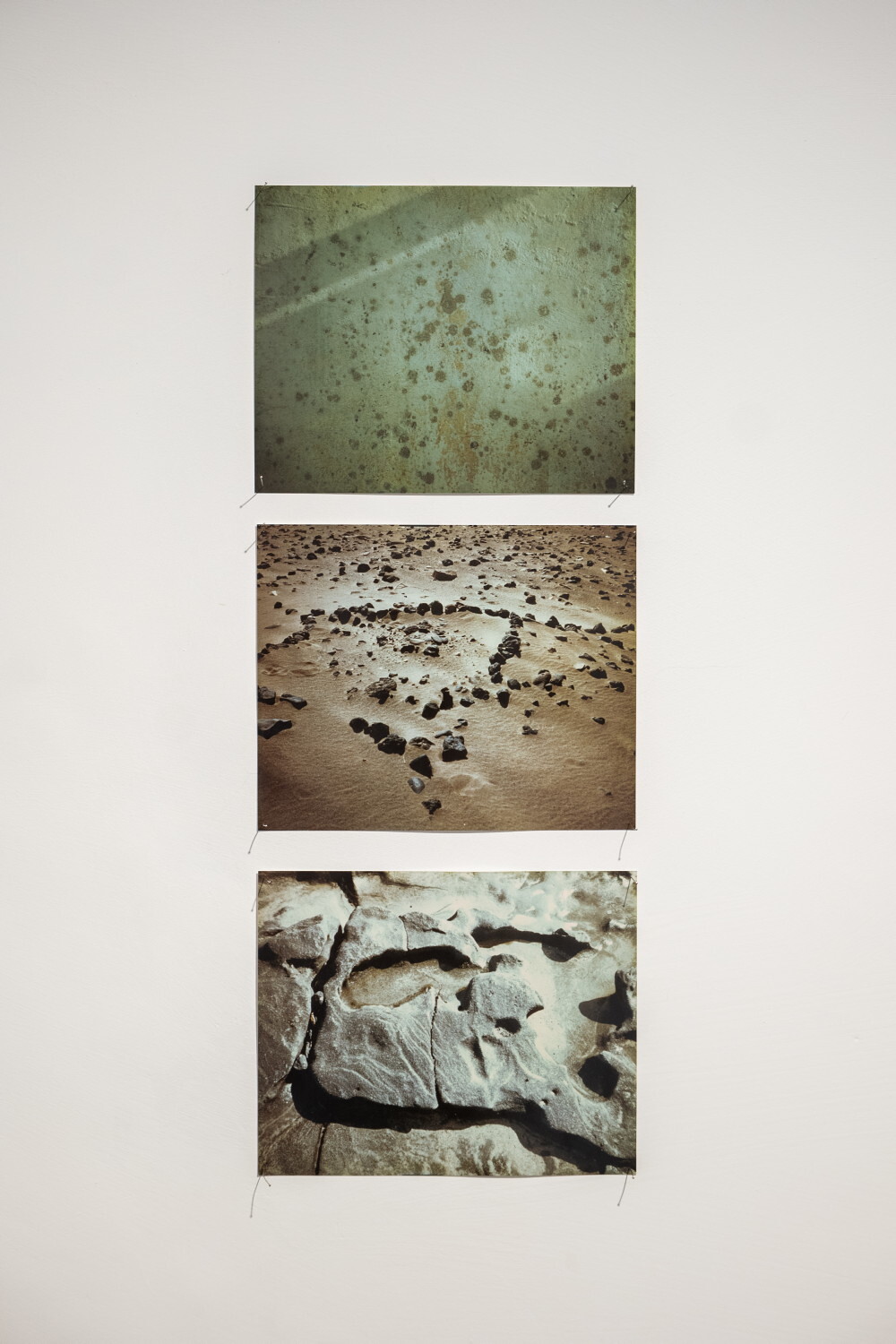

„Es geht ihm um die Textur der Schöpfung.“ Josef Fink

|

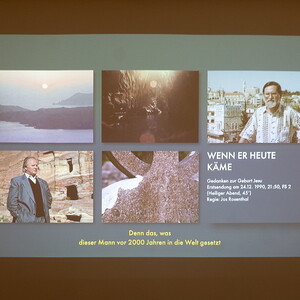

| FILME ÜBER DEN KOSMOS – Jesus, den Sinn des Lebens und das Ende |

|

Rektor Josef Fink ist von 1976 bis 1992 auch als Drehbuchautor von insgesamt 30 TV-Filmen für den ORF tätig. Die erste Initiative dazu geht von Fink aus: 1979 deponiert er beim damaligen Sendungsverantwortlichen „eine Kiste voll ‚Material‘ (Bücher und Bilder) in seinem Büro (…), woraus ein spektakulärer Film über die Schöpfung mit rotierenden Galaxien, dröhnenden Sternen und tanzenden Planeten in uriger Regie gestaltet werden solle“ (Jos Rosenthal). Fink sollte ob seiner Hartnäckigkeit abgewimmelt werden, doch es entsteht in den darauffolgenden 15 Jahren eine intensive Zusammenarbeit mit dem Regisseur Jos Rosenthal. Bereits der erste Film aus dem Jahr 1978 „Gibt es Gott? Naturwissenschaftler antworten“ wurde mit einem Wissenschaftspreis bedacht. Gemeinsam mit dem damals Verantwortlichen für Wissenschaftsfilme im ORF „arbeitete er an 20 Dokumentationen bei Drehbüchern mit. Bei sieben weiteren Dokus war er zusätzlich selbst einer aus jener Schar an Künstlern, Wissenschaftlern und Querdenkern, die zur jeweiligen Fragestellung um ihre Antwort gebeten worden waren. Das war natürlich mit vielen gemeinsamen Reisen verbunden – nach Israel, Ägypten, Jordanien, Tansania, Griechenland, Spanien, Italien, Irland, Algerien.“ (Jos Rosenthal).

Filmausschnitte mit Zitaten Josef Finks

|

| SCHRIFTFRAGMENTE als Spuren des Geistigen |

|

Nach seiner „konstruktivistischen Phase“ in den 1970ern folgt ab 1979 abermals eine radikale Neuorientierung in Finks Formensprache: Anlässlich einer Palästinareise zu Dreharbeiten wird er in der Negev-Wüste mit den verwitterten Schriftzeichen der Nabatäer, einem Stamm aus dem 5. und 4. vorchristlichen Jahrhundert, konfrontiert. Daraufhin wendet er sich der künstlerischen Verwendung von Symbolen und Schriftzeichen zu, die er seither immer wieder in seinen Werken einsetzt. Nicht selten in Symbiose mit unmittelbaren Natur- und Strukturstudien, in denen sich eine freiere Malweise und ein spontanerer Ausdruck bekunden.

Josef Fink

|

| ERINNERUNGEN an die Erde |

|

Während der Meditation´85 malt Josef Fink seinen 15-teiligen Zyklus „Erinnerungen an die Erde“. Die Hochformate in Tempera transformieren Felder, Blumen, Steinritzungen und Strukturen in zeichenhaftt verkürzte, geometrische Formen. Die Kürzel aus den Schriftzeichen, mit denen Fink seit einigen Jahren arbeitet, werden in den darauffolgenden Jahren zum Charakteristikum seiner Landschaften werden.

Im Durchblick:

|

| OSTSTEIRISCHE FELDER |

|

Die grünen Felder der Oststeiermark im Sommer, mit ihrem charakteristischen Kukuruz, haben es Josef Fink besonders angetan. Mehrfach setzt er sich malerisch mit ihnen auseinander. Die Sommermonate verbringt er, wenn er nicht in Israel ist, auf seiner Keusche in Katzendorf bei Gnas. Dort malt er jeweils in Serie. Die strenge Strukturierung mittels breiter Pinselstriche in den Aquarellen entstammt der Reduktion der Felder und ihrer aus der Vogelperspektive erfassten Muster. Gelb-Grün, aber auch erdiges Braun-Rot sind hier dominant. Der Abstraktionsprozess mündet in Darstellungen, in denen die Rechteckform der blau grundierten Blätter die Oberhand gewinnt – vor dem monochromen Grund entfalten sich die geometrischen Formen der Felder im freien Spiel zueinander. Dieser hohe Abstraktionsgrad wird auch in einer Serie von Blättern erreicht, in denen einzelne mit Pinsel ausgeführte Strichlagen sich vor hellem grauen Grund scheinbar zufällig bündeln und bei der Betrachtung den Eindruck des Landschaftlichen hinterlassen.

Josef Fink

|

| TEXTUR DER WÜSTE |

|

Seit den frühen 1980er Jahren reist Josef Fink – meist bedingt durch seine zahlreichen Dreharbeiten mit Jos Rosenthal – regelmäßig nach Israel/Palästina. Hier findet er seine Sehnsuchtsorte vor allem die Wüste Negev, die Gegend um das Tote Meer, die Bucht zum Roten Meer um Nuweiba und die Wüste Sinai insgesamt. Fink ist fasziniert von den Gesteinsformationen, ihre farbliche Prägnanz im Spektrum von Ocker und Rot. In dieser Zeit entstehen hunderte Werke, die er zunächst vor Ort und später in größeren Formaten im Atelier anfertigt.

Josef Fink

|

| TODESAHNUNGEN |

|

Rot leuchten die vertikal angeordneten Bilder aus dem Zyklus „Post Festum – nach der Säge“ einem entgegen. Dabei handelt es sich um ein erschütterndes Dokument aus der Zeit, in der Fink beide Beine amputiert werden. Sie entstehen quasi im Delirium: „dumpfe, hektisch aufgetragene Farbschichten, vor allem aber Rot in Rot gehaltene Blätter, in denen aus dem schmerzerfüllten, purpurnen Grund ausgeschlagene, verfließende Flecken wie hellrote Blutgerinnsel aufleuchten.“

Josef Fink,

|

| … AM UFER DER EWIGKEIT |

|

Die letzte von Josef Fink geplante Ausstellung, zu der er zahlreiche Künstler*innen eingeladen hatte, trägt den Titel „Himmlisches Jerusalem“ – er wird sie nicht mehr erleben. Weshalb sie nur wenige Wochen nach seinem Tod im Jahr 2000 als „Gedächtnisausstellung“ gezeigt wird. Sein eigener künstlerischer Beitrag ist ein 20-teiliger Zyklus mit Ölfarbe und Aquarell auf Papier, der eine Art Grundriss von oben zeigt und den Titel „Jerusalem ist eine Hafenstadt am Ufer der Ewigkeit“ trägt. Diese ewige Stadt erscheint bereits in Vogelperspektive, als ob er seinen Weggang Monate vorher schon antizipiert hätte. Josef Fink

|

| REIGEN |

|

Der letzte Raum dieser Ausstellung über das künstlerische Werk von Rektor Josef Fink ist seinen „Tänzern“ gewidmet, die nur wenige Meter entfernt das erste Mal im von ihm gegründeten „Kulturstock zwo“ (1989) gezeigt wurden. Er hat die Präsentation damals als „Grabkammer“ gestaltet; dabei hat er sich selbst, in Form einer Schaufensterpuppe, als „Sepp-Figur“ (Edith Temmel) – bandagiert – inszeniert. „Ich werde meinen Geburtsschrei hören und ertrinken in Tanz“ ist der Titel dieser Arbeit Finks, die im Rahmen der Meditation `89 entstanden ist und dem Thema „Tod Exodus Wandlung“ gewidmet war. Im ursprünglichen Arrangement zeigt die Serie 30 Tänzerinnen und Tänzer in unterschiedlichsten Körperhaltungen, die Fink als Siebdruck vielfach reproduziert hat.

Josef Fink

|

Gleichzeitig markiert die Eröffnung auch eine neue Etappe im Minoritenzentrum: Viele Räume wurden in den letzten Monaten neu gerichtet und für Ausstellungen miteinander verbunden, zwei weitere Abteilungen des diözesanen Ressorts für „Bildung, Kunst und Kultur“ sind Teil dieser Neuausrichtung und übersiedeln im Laufe des Frühjahrs in das Minoritenkloster.