Schmerz & Identifikation

Aus: Reflektiert zeitgenössische Kunst das Christentum? Ein kuratorisches Gespräch zwischen Katrin Bucher Trantow, Johannes Rauchenberger und Barbara Steiner | Is Christianty Reflected in Contemporary Art? A conversation between Katrin Bucher Trantow, Johannes Rauchenberger and Barbara Steiner, in: Glaube Liebe Hoffnung. Zeitgenössische Kunst reflektiert das Christentum | Faith Love Hope. Christianity Reflected in Contemporary Art, herausgegeben von | edited by Katrin Bucher Trantow, Johannes Rauchenberger, Barbara Steiner, (IKON. Bild+Theologie, hg. von | ed. by Alex Stock und Reinhard Hoeps), Verlag Ferdinand Schoeningh, Paderborn 2018, S. | p. 164-172.

Johannes Rauchenberger: Wenn man zu den Minoriten möchte, kommt man an der Tür zur Mariahilferkirche nicht vorbei. An dieser Ecke sitzen oder stehen hier täglich Bettler. Ihre Zeiten, wer wann wo stehen darf, sind intern genauestens geregelt. Schon allein deshalb darf ein Werk nicht fehlen, das der albanische Künstler Anri Sala mit der intimen Nahaufnahme eines alten Mannes im Mailänder Dom eingefangen hat. Man sieht dabei diesen so großen gotischen Dom – an dem übrigens auch der Baumeister des Grazer Doms, Hans Niesenberger, mitgebaut hat. Es gibt keine anderen Menschen, weder Touristen noch Betende – nur den Uomoduomo, dem dieser gewaltige Ort Raum, Hülle und Schlafstatt gibt. Immer wieder, ganz langsam, sinkt der Alte in sich zusammen und richtet sich abrupt auf. Die Umstände dieser Situation sind ungeklärt: in religiöser Vertiefung, im Schlafzustand oder um die eigene Existenz kämpfend? Uomoduomo zeichnet den Prozess eines Wachtraumes auf, aus dem der Hauptdarsteller gar nicht aufwachen will. Der Mailänder Dom ist dabei Asylort für seine Zuflucht. Kirchenräume sind schließlich öffentliche und, das zeichnet sie vor allem in der katholischen Tradition – zumindest bislang – aus, auch offene, das heißt frei betretbare Orte. In letzterer Bestimmung sind sie ein Zeichen dafür, dass sie nicht erst dann ihrer Raumfunktion gerecht werden, wenn sich in ihnen wenigstens „zwei oder drei“ versammeln. Als offene Orte sind sie auch Orte des Asyls für Menschen, die weder zu den Kunsttouristen noch zu den üblichen „Frommen“ gehören: für Obdachlose. Gemessen an der Botschaft Jesu ist die Aufwertung dieser Leute die angemessenste Form der Inszenierung des Kirchenraums. Die grundsätzliche Egalisierung in der Kirchenbank öffnet auch einen Abgrund zwischen Schichten, persönlicher Existenzsicherung und der soziopolitischen Kraft der christlichen Religion, die dabei augenscheinlich auf einem Prüfstein steht.

Katrin Bucher Trantow: Sala erzählt in einem Interview, dass er den Mann mehrere Tage hintereinander im Dom beobachtet hat und dann ganz spontan mit einer vorhandenen Kamera filmte. Was wir also sehen, ist ein reales Abbild eines in sich gekehrten Menschen, der das Haus Gottes zu seinem eigenen macht und – in der mehrfachen Lesbarkeit des Titels als Uomo d´uomo – zu einem „Mann des Mannes“ oder zum „Einen unter den Menschen“ wird. In diesem Sinne lese ich den in sich Versunkenen auch als Anspielung auf Christus selbst, der im Hause des Vaters als Mittelloser unter den Menschen weilte, so wie die Bettler vor den Türen der Kirche nach wie vor unter uns sind und – trotz Sozialstaat – um unsere (persönliche) Barmherzigkeit bitten müssen.

JR: Mir fällt eigentlich noch eine Assonanz zu Uomoduomo ein: „Mensch des Menschen“. Wer theologisch-sprachlich geschult ist, hört hier auch einen „Titel“ Jesu: „Menschensohn“, der sprachlich ähnlich gebaut ist. Anri Sala hatte einst zu diesem Werk gesagt: „Dieser Mann hat mehr Anrecht auf den Mailänder Dom als der Papst.“ Man könnte es auch anders sagen: Womöglich ist das der „Menschensohn“? Dieser Uomoduomo ist unmittelbar konfrontiert mit einer ganz neuen, hier erstmals zu sehenden Arbeit von Berlinde De Bruyckere: ein großes phallusartiges Gebilde unter einem Glassturz. Oder ist es ein Stück Knochen? Wohl eher. Jedenfalls meint man ein derartiges Knochenstück wahrzunehmen, umwickelt mit Linnen, Jute …

KB: Berlinde De Bruyckere schafft es, in der Betrachtung ihrer Fragmente eine Ansprache und ein körperliches Echo von Empfindung hervorzurufen, die dem Begriff der Identifikation im Wortsinn auf den Leib rücken. Empathie entsteht durch Konfrontation mit dem Leid. Das ist auch heute so. Wie wir wissen, ist Mitgefühl ein Urinstinkt des Menschen. Vor jeder moralisch-ethischen Erziehung weint ein Kind, wenn es Schmerzen bei anderen erkennt. Spontanes Mitgefühl muss dem Menschen also – trotz aller Grausamkeiten und Gewaltbereitschaft – nicht durch Regeln aufgezwungen werden. Dauerhaft mitfühlend zu sein braucht allerdings Struktur. Auch ein Grund, warum es den institutionalisierten Sozialstaat gibt ... Das Christentum trägt den Schmerz und die damit einhergehende Identifikation im Mitleiden ganz zentral in ihre Gemeinschaftsstruktur hinein.

Barbara Steiner: In Schopenhauers Die Welt als Wille und Vorstellung ist die im Mitleid vollzogene Identifikation mit dem Leidenden eine Form der Erkenntnis des fremden Leidens, die erst aus dem eigenen Leiden heraus unmittelbar verständlich und diesem gleichgesetzt wird. Mitleid verstanden als caritas ist für Schopenhauer die einzige Form der Liebe, alles andere ist Selbstsucht.

KB: Nicht von ungefähr haben wir das Bildnis Christi an den Anfang der Ausstellung und des Konzeptes des Eintauchens in die Frage nach der Bildwerdung gesetzt und etwa in der Vera Icon manifest gemacht; und zwar nicht nur als das Ebenbild, mit dem wir uns identifizieren, sondern eben als das Göttliche selbst, das uns in seiner ganzen Leidensfähigkeit gegenübersteht. Marlene Dumas hat in ihrem elementaren Werk Jesus-Serene 21 mal das Gesicht Christi aus Werken der Kunstgeschichte exportiert, gemalt und bewegend treffende Porträts von 21 Menschen, die man alle zu kennen glaubt, geschaffen. Dass sie die Technik des fließenden Aquarells verwendet, macht die Intensität des Blicks noch evidenter. Hier – nämlich im direkten Bezug zum Gegenüber – wird das (Farb-)Material erst wirklich. Hier wird Jesus Mann. Er ist Mensch – wie Caravaggio Jesus zum an-fassbaren Menschen machte, macht Dumas hier das Porträt einer Ikone zum Mann von nebenan.

JR: Die wirklich eindrücklichen Vera-Icon-Gesichter von Marlene Dumas lassen eine fast kitschige Frage aufkommen: Jesus, das könntest du sein. Er oder sie. Mein unmittelbares Gegenüber ... P. Friedhelm Mennekes SJ, der in Köln von 1987 bis 2008 tätige Pfarrer der spätgotischen Kirche St. Peter, hat uns vor Kurzem zur Entstehungsgeschichte dieses Werks erzählt, dass er 1994 Marlene Dumas für ein Altarbild gewinnen wollte, etwas, was er mit zahlreichen renommierten Künstlerinnen und Künstlern von 1987 bis 1995 gemacht hatte. Er sprach mit ihr über ein mögliches Abbild Jesu. Ihre Antwort war: „Who is Jesus? – All we know is he was a man. My brother is also a man…“[43]Dumas begann sich mit Christusbildern auseinanderzusetzen, aber malte eben auch ihre Freunde. Und diese Serie war der Beginn von weiteren zahlreichen Arbeiten von Dumas zur Religion. So entstand also Jesus Serene. In unserer Ausstellung ist es freilich kein Altarbild-Ensemble, sondern wir sehen eine Serie an Bildern aufgereiht …

KB: Ähnlich auf Erfahrung und Alltag, auf körperliches Nachempfinden konzentriert sich De Bruyckere, deren jüngste Arbeit sich in unmittelbarer Nähe zu Dumas befindet.In

Stamen, 2017–2018– einem pflanzlichen Reproduktionsorgan, das uns in seiner Form unweigerlich auch an einen Penis erinnert – verschmilzt wie in den anderen ihrer Wachsobjekte das weiche, körperlich anmutende Material mit Stoffen, die in ihrer Verletzlichkeit den Eindruck des geradezu Über-Körperlichen, physisch Versehrten hinterlassen. Die Koppelung von Ekel und Erotik ist beileibe keine Erfindung des 20. Jahrunderts. Ebenso um das Nachempfinden geht es dem (gläubigen) Publikum in der Betrachtung der gotischen Skulptur des Auferstandenen, in der das Menschliche in seiner realen Materialität präsentiert wird, wenn er seinem Gegenüber als deutliche und schauerlich anziehende Geste der Versicherung des Seins seine Wunde mit den Fingern aufspreizt.

JR: Ob Imagination oder reale Begebenheit: Es geht darum, einmal diese offen gespreizte Seitenwunde zu betrachten und zum anderen – wie beim Apostel Thomas – auch zu berühren: Das „Tangere me“ („Berühr mich“) als Aufforderung für Thomas steht in den Ostererzählungen des Johannesevangeliums (Joh 20) dem „Noli me tangere“ („Halt mich nicht fest“) an Maria Magdalena gegenüber. Zwischen diesen Erzählungen aber ist das Zeigen notiert: „‚Friede sei mit Euch!ʻ Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite.“ (Joh 20, 19c–20) Die intensive Betrachtung der Wunden Christi hat im Spätmittelalter für heutige Menschen kaum mehr nachvollziehbare Stilblüten ausgebildet. Sie steigern sich nicht selten in ein Ineinander von Erotik und Andacht. Die Leidens- und Wundenfixiertheit der christlichen Religion wurde in der jüngeren kirchlichen Glaubenspraxis weitgehend überwunden. Die alten Bilder aber bleiben ebenso wie der Impuls, der jenseits einer glatten Oberflächenästhetik verstörend wirkt, so wie es etwa Joseph Beuys in seiner berühmt gewordenen Installation Zeige deine Wunde!(1976) festgehalten hat.

KB: Heute fragt man sich unweigerlich, wie viel ausgestellten Schmerz wir ertragen können, wie sehr wir abgestumpft beziehungsweise wie empfänglich wir für das Leid anderer sind.

BS: Erneut haben wir es mit Mehrdeutigkeiten und auch Widersprüchen zu tun, wie so oft in unserer Ausstellung: Beim Anblick des Leidens eines anderen identifizieren wir uns derart mit ihm, dass wir im fremden Leid unser eigenes Leiden fühlen und erkennen. Wenn man weiter gehen möchte, dann kann man im angeschauten Leid das Leiden der ganzen Welt erkennen. Wird das Mitleiden zur Antriebsfeder der Veränderung, kann es jedoch eine enorme Dynamik entfalten. Verharrt Mitleid allerdings im bloßen Gefühl und treibt nicht zu Taten an, ist es zum Selbstmitleid nicht weit. Auf einen weiteren Aspekt hat Nietzsche aufmerksam gemacht hat: die Macht des Leidenden, „weh zu tun“. Das Mitleiden wird insofern sogar zur Tröstung für die Schwachen und Leidenden, als sie daran erkennen, wenigstens noch eine Macht zu haben: die „Macht, wehe zu tun“. Nietzsche meinte damit das absichtsvoll zur Schau gestellte Leid. Artur Żmijewski arbeitet exakt mit diesen Mehrschichtigkeiten von Mitleid/Leid. Er lässt völlig offen, ob bzw. wer mit wem oder worunter leidet.

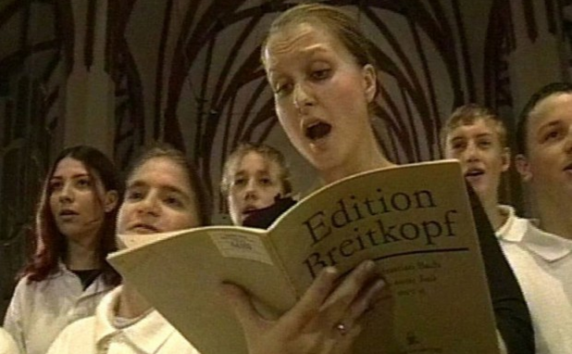

JR: Diese Arbeit befindet sich nicht ohne Grund am Ende der Ausstellung bei den Minoriten. Die begleitende Orgel lässt sofort die Melodie eines Chorals von Johann Sebastian Bach erkennen: Die Jugendlichen, die hier singen, haben nie gehört, was wir unter Klang verstehen, unter Harmonie oder Dissonanz, unter Intervallen, die „richtig“ oder „falsch“ sind. Sie sind nämlich gehörlos. Sollen wir Mitleid empfinden? Weil sie nicht „richtig“ singen können? Was vermögen wir überhaupt zu sagen, wer sagt, was richtig oder falsch klingt?

KB: Hier, in diesem inbrünstig strauchelnden Singen der Jugendlichen, geht es genau um das Durchleben dieser Fragen: Was ist richtig? Was falsch, was gefällt, was entflammt? Und zwar in Bezug auf allgemeinen Geschmack, aber auch bezüglich Moralvorstellungen. Was „darf man“, oder was „darf man nicht“? Auch in der Kunst? Ich beobachte mich selbst, wie ich mit Schmerz und Betroffenheit angesichts der Disharmonie in einer Ambivalenz zwischen unangenehmem Voyeurismus und begeistertem Mitleben schwanke.

JR: Singing Lesson ist eine dreißigminütige Lektion über das Singen. Und Singen verkörpert eine besondere Art der musikalischen Sprache. Jugendliche, die sich nicht anders verhalten als normale Chorsängerinnen und -sänger, die zwischen den Notenzeilen und den Anweisungen des Dirigenten interagieren, miteinander kommunizieren, blödeln und mit voller Begeisterung und Inbrunst ins Werk setzen, was sie gemeinsam mit dem Dirigenten einstudiert haben.

KB: Der Rhythmus, den der Dirigent vorgibt, wie es jeder Dirigent tut, verbindet. Was die Jugendlichen hören oder fühlen, wissen wir nicht, was wir hören, nennen wir vielleicht in der Sprache der Kunst Konkrete Poesie oder Atonalität. Welche Sprache oder Ausdrucksmöglichkeit für wen in unserer Gesellschaft vorgesehen ist, wird hier als Frage neu gestellt. Wir haben dieses Video in unserer letzten Kooperation mit dem Kunsthaus im Jahre 2004 im Grazer Mausoleum gezeigt. Erst im Zuge dieser Ausstellung ist mir klar geworden, dass du, Barbara, dieses Werk in Leipzig erst ermöglicht hast![44]

BS: Es waren allesamt Schüler/innen der Samuel-Heinicke-Schule für Schwerhörige. Insgesamt haben wir vier Kantaten von Johann Sebastian Bach in der Thomaskirche in Leipzig zusammen mit dem Barockensemble der Fachrichtung Alte Musik der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig und der Mezzosopranistin Ewa Lapińska aufgeführt. Bach war Kantor der Thomaskirche und ist auch dort bestattet. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwierig es war und wie viel Überzeugungsarbeit es benötigte, an diesem Ort singen und drehen zu dürfen? Normalerweise singt dort der Thomanerchor, einer der berühmtesten Knabenchöre weltweit. Noch schwieriger war es allerdings, die Lehrer der Samuel-Heinicke-Schule zu überzeugen, die Jugendlichen überhaupt singen zu lassen. Es stand die Sorge im Raum, sie würden negativ zur Schau gestellt. Auch das gemeinsame Singen mit der Mezzosopranistin wurde kritisiert – weil damit die „Unfähigkeit“ der Jugendlichen noch deutlicher würde. De facto gehen Momente der Harmonie und Disharmonie ineinander über. Sie verschränken sich.

JR: Der Kontrast – von Melodie und Atonalität, von Expression und Hingabe, von jugendlichem Esprit und alten Kirchräumen – eröffnet der Dimension von Sprache ein tiefes Gefühl von Spiritualität. Sprache kann ja auch ein Lobgesang sein. Sie wird für mich bei Żmijewski vom Rande der möglichen Unmöglichkeit bzw. der unmöglichen Möglichkeit vorgeführt. Die Erweiterung der Ausdrucksmöglichkeit wird hier von der existenziellen und ästhetischen Grenze her gleichermaßen gezeigt.

BS: Die Jugendlichen konnten ihre Stimmen weder hören noch kontrollieren. Ja, sie zerstören die vollendet perfekte Musik Bachs, doch schaffen sie etwas Eigenes: Der Text fragmentiert sich, der Laut emanzipiert sich von der Erzählung und entwickelt eine unkontrollierbare Eigendynamik; das hat in der Tat etwas Berührendes, gar Anrührendes.

KB: Der Rhythmus, den der Dirigent vorgibt, wie es jeder Dirigent tut, verbindet. Was die Jugendlichen hören, wissen wir nicht, was wir hören, nennen wir vielleicht in der Sprache der Kunst Konkrete Poesie oder Atonalität. Welche Sprache für wen in unserer Gesellschaft vorgesehen ist, was richtig ist oder falsch, wird hier als Frage neu gestellt. Wir haben dieses Video in unserer letzten Kooperation mit dem Kunsthaus im Jahre 2004 im Grazer Mausoleum gezeigt. Erst im Zuge dieser Ausstellung ist mir klar geworden, dass Du, Barbara, dieses Werk in Leipzig erst ermöglicht hast![45]

BS: Es waren allesamt Schüler/innen der Samuel-Heinicke-Schule für Schwerhörige. Insgesamt haben wir vier Kantaten von Johann Sebastian Bach in der Thomaskirche in Leipzig zusammen mit dem Barockensemble der Fachrichtung Alte Musik in Leipzig und der Mezzosopranistin Ewa Lapińska aufgeführt. Bach war Kantor der Thomaskirche und ist auch dort bestattet. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwierig es war und wie viel Überzeugungsarbeit es benötigte, an diesem Ort singen und drehen zu dürfen? Normalerweise singt dort der Thomanerchor, einer der berühmtesten Knabenchöre weltweit. Noch schwieriger war es allerdings die Lehrer der Samuel-Heinicke-Schule zu überzeugen, die Jugendlichen überhaupt singen zu lassen. Es stand die Sorge im Raum sie würden negativ zur Schau gestellt. Auch das gemeinsame Singen mit der Mezzosopranistin wurde kritisiert – weil damit die „Unfähigkeit“ der Jugendlichen noch deutlicher würde. De facto gehen Momente der Harmonie und Disharmonie ineinander über. Sie verschränken sich.

JR: Der Kontrast – von Melodie und Atonalität, von Expression und Hingabe, von jugendlichem Esprit und alten Kirchräumen – eröffnet der Dimension von Sprache ein tiefes Gefühl von Spiritualität. Sprache kann ja auch ein Lobgesang sein. Sie wird für mich bei Żmijewski vom Rande der möglichen Unmöglichkeit bzw. der unmöglichen Möglichkeit vorgeführt. Die Erweiterung der Ausdrucksmöglichkeit wird hier von der existenziellen und ästhetischen Grenze her gleichermaßen gezeigt.

BS: Die Jugendlichen konnten ihre Stimme weder hören noch kontrollieren. Ja, sie zerstören die vollendet perfekte Musik Bachs, doch schaffen sie etwas Eigenes: der Text fragmentiert sich, der Laut emanzipiert sich von der Erzählung und entwickelt eine unkontrollierbare Eigendynamik; das hat in der Tat etwas Berührendes, gar Anrührendes.