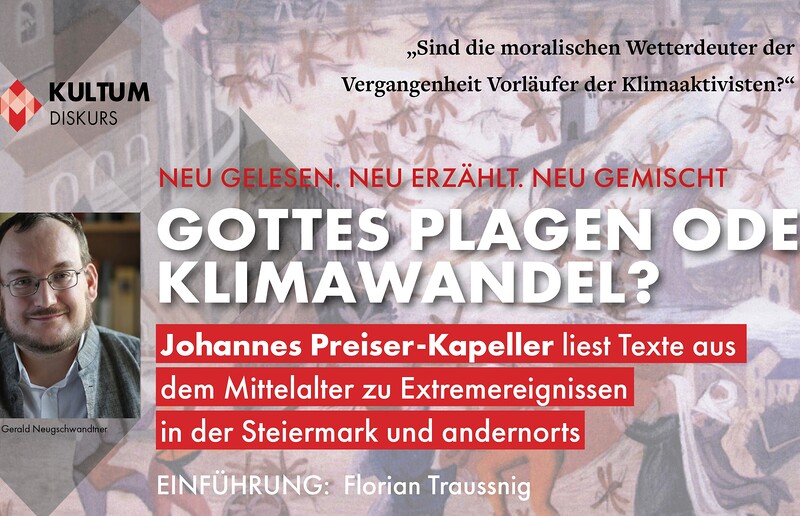

GOTTES PLAGEN ODER KLIMAWANDEL? - Johannes Preiser-Kapeller las mittelalterliche Katastrophentexte neu

Wenn die Regierung rechtschaffen ist, dann kommen Wind und Regen zur rechten Zeit.

Dong Zhongshu (179-104 v. Chr.)

Wie könnt ihr es wagen!

Greta Thunberg auf dem UN-Klimagipfel 2019

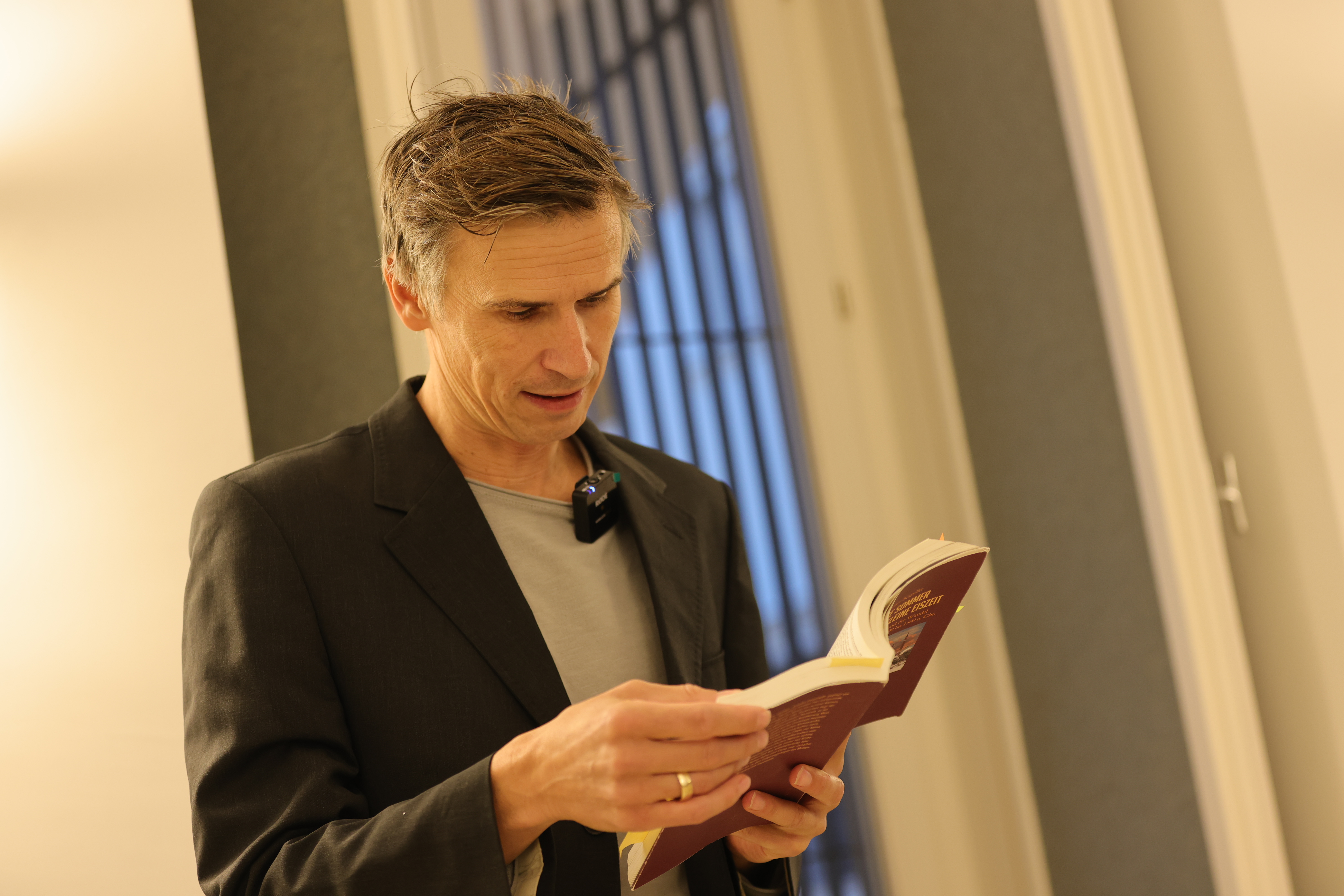

Einen „stolzen Sohn einer Bauernfamilie“ nennt sich der intensiv die Klimageschichte des Mittelalters erforschende Johannes Preiser-Kapeller in seinem Buch Der Lange Sommer und die Kleine Eiszeit. Der methodisch vielseitige Byzantinist, Global- und Umwelthistoriker vergleicht in seinen Arbeiten nicht nur die „Archive der Natur“ - dazu gehören etwa das Untersuchen von Baumringen, Pflanzenresten oder „Kohlenstoffisotopendaten“ aus einer Tropfsteinhöhle in der Nordwesttürkei - mit den „Archiven der Gesellschaft“ – hier sind etwa Schriftquellen von menschlichen Beobachtungen von Naturgefahren oder historische Berichte über Bittprozessionen angesichts von verheerenden Pestepedidemien gemeint –, sondern er versteht es auch, Alltagserfahrung mit wissenschaftlicher Analyse handfest zusammenzuführen. Kurzum: Johannes Preiser-Kapeller weiß zu erzählen, weiß seine Forschungen zu verheutigen und mit zeitgenössischen Lebenswelten und Klimaereignissen zu verknüpfen. Nun war er in der Diskursreihe NEU GELESEN. NEU ERZÄHLT. NEU GEMISCHT. zu Gast.

Gott verdunkelt Sonne und Augenlicht

„Der byzantinische Kaiser Konstantin VI. wird seines Augenlichts beraubt, seine Mutter, Irene, setzt sich an die Spitze des oströmischen Reiches – und zeitgleich mit der Blendung im August 797 verdunkelt sich die Sonne für 17 Tage. Für die Chronisten dieser Epoche ist die Himmelserscheinung im Zusammenhang mit dem Anschlag auf den Kaiser sowie der erstmaligen Machtübernahme einer Frau ziemlich klar. Es handle sich um ein göttliches Missfallen.“

Wenn Erich Witzmann in der Presse eine derartige Häufung von Unglücks- und Extremereignissen sowie die Schlussfolgerung der zeitgenössischen Geschichtsschreiber ob dieses schrecklichen Geschehens skizziert, mag das auf den ersten Blick gut ins längst historisch eingeschachtelte und „weit hinter uns“ liegende Schema passen: Damals, im 8. Jahrhundert, sprach man halt von einem strafenden Gott! Damals, ja damals, ach wie vormodern. Der auch als Wissenschaftsbotschafter in Schulen tätige Johannes Preiser-Kapeller zeigt mit seinen klimageschichtlichen Arbeiten jedoch auf, dass diese Irrationalismen keineswegs weit hinter uns liegen.

Heuschrecken in der Steiermark als „Strafe“

Differenziert, leidenschaftlich sowie bild- und kenntnisreich arbeitete Preiser-Kapeller in seinem fulminanten Vortrag zunächst heraus, wie etwa ein anonymer Chronist aus Leoben im 14. Jahrhundert, einer Zeit des nicht menschengemachten Klimawandels und häufiger Naturkatastrophen, „nie dagewesene Überschwemmungen“, „ungewöhnliche Lichtblitze und schreckliche Donner“ als Spiegel für die menschengemachten „Wirrnisse“ auf Erden interpretierte. Ein Zeitdeuter aus Neuberg an der Mürz, so Preiser-Kapeller, bemerkte wiederum, dass nach einer „großen Heuschreckenplage keine Wohltätigkeit“ unter den Menschen herrschte.

Befasst man sich vor dem Hintergrund der uns heute wortwörtlich überschwemmenden Naturkatastrophen – man denke an die ikonischen Bilder aus der Südsteiermark im Sommer 2023 – mit der eben dargelegten Umwelt- und Klimageschichte des Mittelalters, dann kommt man früher oder später unweigerlich auch auf die moralisch-politische Dimension, auf die Suche nach dem Grund und dem „Sinn der Katastrophe“ und die Schöpfungsverantwortung der Menschen, wie es (inner-)kirchlich so schön heißt, zu sprechen. Denn, so der Umwelthistoriker, „im mittelalterlichen Europa und Mittelmeerraum als auch in China entwickelten sich [...] Ansätze einer 'moralischen Meteorologie', in der das schlechte Verhalten des Volkes, der Eliten oder des Herrschers mit der Häufigkeit und Stärke von Schadereignissen verknüpft wurde.“

„Gottesplagen“, wie sie beim Grazer Dom zu sehen sind, deuteten die Zeitgenossen oft als Folge derartigen Fehlverhaltens. Neben der Sündenbocksuche – hier traf es speziell die jüdische Bevölkerungsgruppe – habe man im Mittelalter daher mit solch moralischer Meteorologie und religiösen Bußritualen versucht, den Wettergott zu besänftigen und „symbolische Heilung“ (Hartmut Böhme) zu ermöglichen: „Voller Angst machte das Volk Litaneien und Bittprozessionen und streckte die Hände zum Himmel“ (Johannes von Viktring, 1338).

Die „Liturgie“ heutiger Klimaaktivisten

Man mag über derartig unwissenschaftliche, heute nur mehr von fundamentalistischen Kreisen hochgehaltene, „Gottesplagen“-Interpretationen den Kopf schütteln. Doch die Moral ist keineswegs aus dem Katastrophen- und Klimadiskurs verschwunden: Deuteten die Menschen des Mittelalters, so der Historiker, „Witterungsextreme als Anzeichen von Missständen im Reich oder [...] des Schwindens des himmlischen Mandats für den Kaiser“ so weisen heutige Naturwissenschaftlerinnen und forsche Klimaaktivisten auch auf einen direkten Zusammenhang von politisch-menschlichem Fehlverhalten und planetarer Katastrophe hin. Dabei geht es ebenfalls stark um Schuld, Sühne und Gerechtigkeit, so Preiser-Kapeller. Die Klimaaktivisten von „Extinction Rebellion“ würden etwa „liturgieähnliche Performances“ machen und eigene Dreh- und „Liturgiehandbücher“ verwenden, die sehr stark die „Schuld“ anzeigen.

Eine wissenschaftlich fundierte Moralpredigt

„Die Debatten über die Deutung von dem was am Himmel geschieht, sind bis heute keine rein naturwissenschaftlichen Debatten, sondern sie haben diesen moralisierenden Rahmen.“ Es gehe letztlich darum, wie wir grundsätzlich leben wollen. Mit Blick auf den nachweisbar menschengemachten und bedrohlichen Klimawandel der letzten 150 Jahre sowie die gar nicht so radikalen Hauptforderungen der „Letzten Generation“ (Empfehlungen des Klimarats umsetzen; keine neuen Öl- und Gasprojekte in Österreich; Tempo 100 auf Autobahnen) ergänzt Johannes Preiser-Kapeller: „Wissenschaftlich sind die Forderungen der Klimaaktivisten berechtigt.“

Florian Traussnig

- Zur Bildergalerie

- Die Powerpointfolien des Vortrags finden Sie unter "Downloads"