REFLECTING ON GUSEN & GUANTÁNAMO: Bericht zum regionalen Panel von „Camps, (In)justice, and Solidarity in the Americas“

Drei ehemalige Gefangene des menschenrechtswidrigen „Terroristen“-Lagers der Bush-Regierung in Guantánamo - Lakhdar Boumediene, Ahmed Errachidi und Mohamedou Houbeini - waren im Cubus anwesend, als KULTUM-Diskurskurator und Gastgeber Florian Traussnig gemeinsam mit Prof. Roberta Maierhofer vom Center for Inter-American Studies (C.IAS) an der Uni Graz die internationale Konferenz Camps, (In)justice, and Solidarity in the Americas eröffnete.

Angesichts des zwanzigjährigen Jubiläums der Errichtung der Guantánamo Bay Detention Camps in Folge von „9/11“ erinnerte Traussnig, der bei der Konferenz auch als Historiker mitwirkte, daran, dass nicht nur US-amerikanische Politiker und deren Sicherheitsapparate sowie die totalitären Regime des 20. Jahrhunderts, sondern auch die katholische Kirche in ihrer langen Geschichte an Unrechtsstrukturen mitgewirkt hatten.

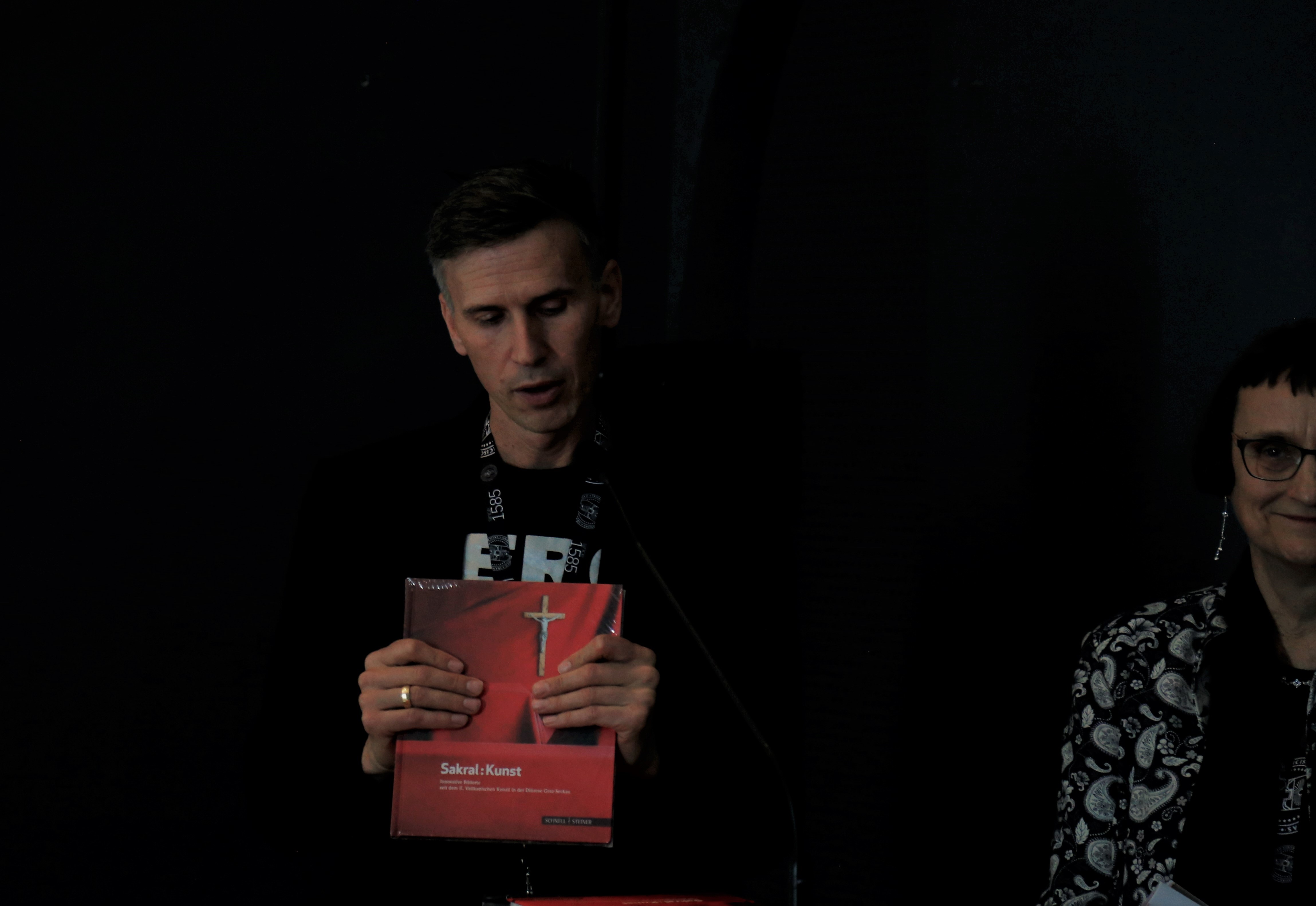

Umso erfreulicher, so der Gastgeber, sei die Abhaltung des Auftaktpanels der englischsprachigen Konferenz über regionale nationalsozialistische und sowjetische Lager in Österreich während und nach dem Zweiten Weltkrieg im KULTUM. Dieser monastisch definierte und gleichzeitig zeitgenössisch-humanistisch ausgerichtete Ort eigne sich gerade wegen der mitunter problematischen Institutionsgeschichte der Kirche hervorragend zum lauten Nachdenken über die ethische Dimension von Lagern und repressiven Behausungen aller Art. Dem menschenrechtlich engagierten Mitinitiator der Tagung, Don Walicek, überreichte Traussnig das Buch Sakral:Kunst, das zeigt, wie konsequent, selbstkritisch und innovativ sich die Katholische Kirche Steiermark in den letzten 50 Jahren dem offenen Dialog mit der modernen Welt und der Kunst gestellt hat und noch immer stellt. Moderne Kunst, sichtbar etwa in Manfred Erjautz‘ laufender KULTUM-Ausstellung Dinge/Things, fungierte gleich als zweifacher, also künstlerischer und ideengeschichtlicher „Opener“ für das Diskurspanel: Roberta Maierhofer ging in ihrem Eröffnungsstatement sogleich auf die eindringliche Erjautz-Skulptur Blindflug ein und verwob das aus der Geschichte bekannte blinde Hineingleiten in einen Weltkrieg mit den existenziellen Ängsten und Ungerechtigkeiten unserer Ära.

Das vom Historiker Christian Cwik (C.IAS) fachlich pointiert moderierte Panel eröffnete Philipp Lesiak vom Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung (BIK Graz) mit dem Vortrag The Mauthausen Concentration Camp System and its Ramifications in Styria. „The National Socialist KZ System was the most enigmatic system of camps in history“, meinte der Historiker über das ebenso zynische wie schwer durchschaubare Mauthausen-System und seine Auswirkungen in der Steiermark (die etwa auch in der Benediktinerabtei St. Lambrecht - einem NS-Außenlager - zu spüren waren). Auch wenn vielfach wenig Bewusstsein über den Holocaust vor unserer Haustüre besteht, wies der Historiker auf gelungene gedächtnispolitische Beispiele wie das Lager Liebenau in Graz hin.

Lesiaks Institutskollege Dieter Bacher referierte im Anschluss über Encampment in the Soviet Occupation Zone in Austria. Current State of Research and New Approaches und skizzierte ein Forschungsprojekt in seiner Anfangsphase: „We hardly know anything about the camps of the Soviet zone of occupation - until today“ meinte er mit Blick auf Lager in der sowjetischen Besatzungszone Österreichs. Bacher hob explizit die Bedeutung von regionalen Archiven, persönlichen Erinnerungen und den Interaktionen mit der sozialen Sphäre rund ums Camp für das Projekt hervor.

Mit einem aufwühlenden Vortrag über The Lower Austrian Psychiatric Hospital Mauer-Öhling during the National Socialist Era, das als Mordschauplatz sowie Drehscheibe für die Vernichtung von vermeintlich „erbkranken“ und „lebensunwerten“ Menschen diente, schloss Philipp Mettauer vom Institut für jüdische Geschichte Österreichs das Panel.

In den inmitten der Kunstwerke von Manfred Erjautz stattfindenden intensiven Gesprächen, schälte sich - etwa bei den mit bemerkenswerter Stärke und gleichzeitiger Warmherzigkeit auftretenden Personen mit direkter Lagererfahrung - heraus, wie sehr sich repressive Strukturen, Vorgänge und Architekturen in Lagern über die Kontinente und Zeiten hinweg ähneln und dass ein vergleichender und ethisch wacher Blick der Wissenschaft hier sehr wichtig ist. Die Suche des Künstlers Erjautz nach Zuflucht („shelter“) in seinen ausgestellten Dingen fand an diesem denkwürdigen Nachmittag so ihr existenzielles Echo.